”自律型組織で実証済みの一歩進んだ「人事ツール」活用術”

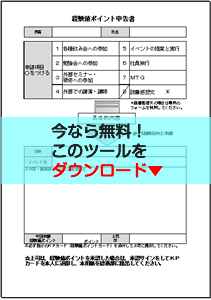

体験活動ポイント申請書

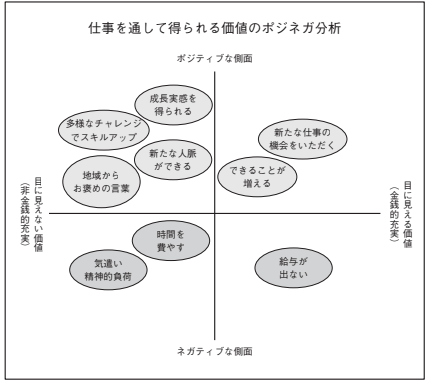

近年企業が仕事以外の地域活動を重視する動きが広がっている。地域清掃や祭り参加などは直接の売上につながらなくとも、企業ブランドの向上や社員間の信頼形成に寄与し、長期的な業績向上につながる。また、普段の職場とは異なる立場で交流が生まれ、職場環境の安心感も高まる。重要な点としてこれらの活動は強制ではなく、自主性を尊重すべきである。しかし、社員の参加をより促したい場合は参加への動機付けとしてポイント制を導入するのが有効である。ポイントは地域通貨や地域商品券など、地域との結びつきを意識した形で還元することで、社員と地域の関係性をさらに強めることができる。(2025年6月号 執筆者: 畑中義雄 )

承認ワークシート

誰もが働きやすい職場を実現するには、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)や慈悲的差別を自覚し、排除することが重要である。アンコンシャス・バイアスとは、個人の経験や文化、背景に基づいて無意識のうちに形成された思い込みであり、公平な判断や適切なコミュニケーションを妨げる要因となる。また、善意に見えるが結果的に女性の成長機会を奪う慈悲的差別も問題である。これらはインポスター症候群と呼ばれる「自分の成功は運や周囲のおかげ」と感じてしまう心理にもつながり、自己評価の低下を招く。これらの課題を克服し、公平な職場環境を実現するためには、承認力を高めることが有効である。成果だけでなく努力や過程を評価し、個人の強みを尊重しながらフィードバックを行い、心理的安全性を確保することが求められるのである。 (2025年5月号 執筆者: 藤原 都子)

「アブダクション」トレーニング

問題解決や意思決定に不可欠な推論の手法として「演繹」「帰納」「アブダクション」があり、特に現代においてはアブダクションの思考法に注目したい。アブダクションは、観察された事象を出発点とし、それを最も合理的に説明する仮説を導き出すものであり、不完全な情報でも柔軟な発想を可能にする実践的な推論法である。また、現象学における「本質観取」との違いや共通点を踏まえ、アブダクションに現象学的アプローチを取り入れることで、思考の深みと洞察力を高めることができると述べる。さらに、観察・仮説・対話を通じて実行可能な対応策を探るアブダクショントレーニングが、人材育成や組織活性に有効である。(2025年4月号 執筆者:金野美香)

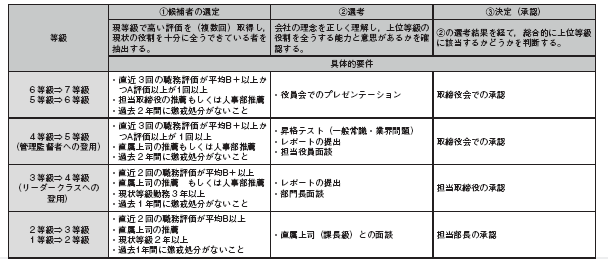

選択型キャリア制度と評価項目

近年、企業は個々の能力や個性を活かす働き方を積極的に取り入れており、社員が自ら選べるキャリアコース制度の導入が有力となる。この制度は4象限に分けられており、縦軸は活動へのスタンス、横軸は働き方の希望軸である。これらは、コミュニティ型社員・メンバーシップ型社員・フリーランス型社員・スペシャリスト型社員に分類され、それぞれ異なる役割に応じた等級基準を設け、5つの基本評価項目で評価する仕組みである。コミュニティ型には価値創造を、メンバーシップ型には既存価値の最大化を重視するなど、各コースごとに異なる評価基準を設定し、社員が自身の特性に合ったキャリアを選べるようにする。個人の成長と組織の発展の両立を目指し、随時基準の見直しを継続するとよいだろう。(2025年3月号 執筆者:畑中義雄)

オープンダイアローグ(開かれた対話)

「オープンダイアローグ」という対話の手法は、問題を抱えた本人だけでなく、その周囲の関係者とともに対話し、解決の糸口を見出すことを目的としている。特徴として「多声性」を重視し、参加者全員が自由に意見や感情を共有できる場を作ることである。また、対等な立場で臨む姿勢を基本ルールとし、上下関係を排除しながら、全員が対話の質を高めるために参加することが求められる。この手法を企業で活用することで、職場の風通しを良くし、孤立感の解消や信頼関係の構築、組織文化の向上につながるとされている。オープンダイアローグは柔軟なアプローチであり、多様な視点から新たな解決策を導き出す機会を提供するものである。(2025年2月号 執筆者:藤原 都子)

創発的なミーティングチェックシート

合意形成を図る場において、創発的なミーティングを実現するための3つの要素「かたち」「進め方」「心構え」が重要である。まず、場の「かたち」を整えることが重要であり、時間やツールの選択を含めた環境設計が求められる。次に「進め方」においては、アジェンダの共有や事前準備が重視されるとともに、対話の効率化を図るためのツールの活用が推奨されている。また「心構え」では、参加者が互いにオープンで深い問いかけや発言を促進する姿勢を持つことが必要である。これらを通じて、職場でのコミュニケーションを深め、個々人が創造的な経験を得ることができるミーティングが可能となる。(2025年1月号 執筆者:金野美香)

重点評価項目チェックシート

近年働き方の多様化により統一的な項目での人事評価は難しくなってきているため、個別の目標管理制度の運用が求められる。これまでは「プロセス」と「執務態度」については評価シートを用いて評価し、「成果」は売り上げなどの結果を元に評価してきた。しかし、職務の多様化により今後成果による評価に重点を置かざるを得ず、これまで以上に上司と部下の対話を重視した評価が重要となる。また、その個別目標は常に変化するため、1か月毎の面談を実施することが望ましい。それと同時にオンライン化で部下の行動が実際に見えない時も増えてくるため、執務態度などの順守すべき重点項目の確認を行い、減点方式で評価する事も今後重要となるだろう。(2024年12月号 執筆者:畑中義雄)

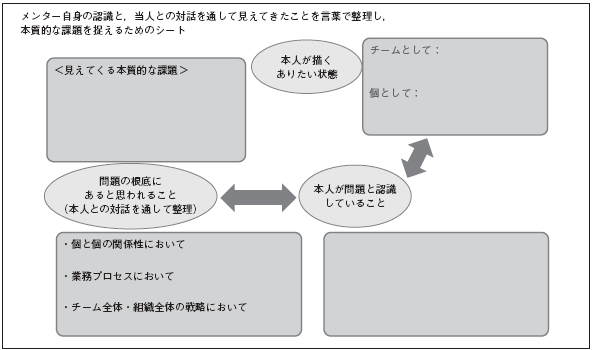

女性活躍社会における女性管理者の育成支援の在り方~可視化した内省を共に~

女性活躍推進については多くの企業が課題を抱えている。解決するためにはトップダウンでダイバーシティ&インクルージョンの推進が重要となる。そして、組織の中にある無意識の偏見の脱却により多様性のある組織作りもポイントとなる。具体的には、まずメンターシップの制度化によりマネジメントのノウハウを共有をし、女性管理職の成長を促進する。また、育児休暇の取得の支援などでワークライフバランス支援とリーダーシップ研修で女性がより自信を持てるプログラムの提供、フォローとして内省をメンターと共に行うことも大切だろう。これらのサポートが組織内で整うことで、女性管理職の持続的なキャリア成長を支えることができるだろう。( 2024年11月号 執筆者:藤原 都子)

物語りクレドワークシート

クレドは本来キャリアの判断軸となるものだが、職場での共有により組織運営の支えになる。そのためにはまず自分史シートなどを使い、自己の価値観形成に影響した原体験を棚卸する。そして、互いの価値観を尊重し合いながら対話することにより協働のクレドを育むことができる。協働のクレドは問題発生時にそれに照らすことで、利益ではなく相手重視の策を考える判断軸になる。また、個人間にある協働の状態を生み出すことで組織全体が躍動的に作用しする。そして、人的資産など様々なつながり資産が豊かになることで非金銭的価値がうまれるだろう。自分たちが仕事で作りあげている非金銭的価値を見える化し、表彰制度などの運用も良い。(2024年10月号 執筆者:金野美香)

年俸制適用者への内定通知書

近年一般化してきたキャリア採用は、 賃金の見直しをやりやすくしておくために個別に年俸制の契約を結ぶことを検討すべきである。内定の時に具体的な賃金制度も含めて書面で提示をすべきであろう。内定通知書には、出社日時と準備しておく書類を明記。また、内定取り消し事由・年俸や給与体系の詳細に加えて、賃金の見直しについても記載しておく必要がある。内定通知書の内容に合意し入社を承諾がもらえる場合には、内定承諾書に署名をもらい、会社と本人と 1 通ずつ保管しておく。必要な人材を高額な給与で中途採用することも珍しくなくなっている現状で、お互い入社前 に条件などを話し合い、決定事項を内定通知書などで書面として交わしておくことが重要となる。(2024年9月号 執筆者:畑中義雄)

自己理解・他者理解

職場の環境に関係なく、自分の意見を言えない社員もいる。これは、主観を伝えることに慣れていない事情が考えられる。その場合、社員が意見を言う場を定期的に設けることが望ましいだろう。例えば、物語などを使い登場人物の行動や決断について話し合うことで、自己主張の機会が増え、他者の価値観理解も促進される。このプロセスを通じて自己理解が進むと、自分に合った選択が容易になり、相互尊重や人間関係の向上に役立ち、自己表現しやすい環境づくりに繋がる。逆に自己理解が浅いと、自己効力感の低下や他者とのコミュニケーションの悪化などの問題がおこる。社内で意見を伝える場を設ける取り組みを通じて、健全で創造的な職場文化構築ができると良いだろう。(2024年8月号 執筆者:藤原 都子)

アクターズマップ

社会を個々のアクターとその間の関係として捉える考え方をアクターネットワーク理論という。これは有能なチームリーダーは本人と関わる物や人・環境から成り立つという視点である。そして、その集合体の中で仕事を遂行しているというわけである。アクター同士の作用によって常に変化が起こる。そのため、職場にいるアクターを俯瞰し違う関わり方の働きかけをする事が組織開発である。組織体制の変化の時は、経営者などが組織のシステムについてガイドしていく必要があり、この時上記の視点で組織の内外を俯眠してアクターを洗い出し、どの点をどのように調整していくのか考えていくとよい。その際アクターズマップを使用することにより、自社の事業にどのような存在が影響しているのか空間軸で捉えることができ、また情報を深掘りすることで、自社の変遷などを時間軸で理解できる。つまり、事業を俯眠することでそこから生み出される価値を提え直すことができるだろう。(2024年7月号 執筆者:金野美香)

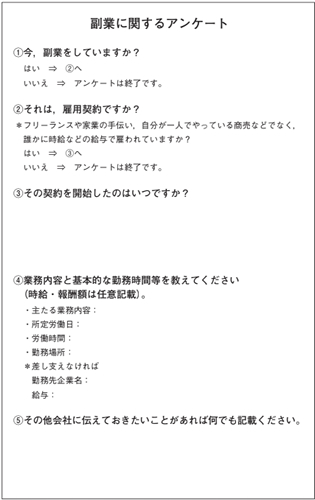

副業に関するアンケート

多くの企業で副業を認める動きが出てきており、また例外なく全面的に副業を禁止するという制度は認められない可能性が高い。副業で問題になるのが、労働時間の把握と割増賃金の支払いである。副業では法定労働時間を超えた場合、後から契約を結んだ会社が割増賃金を支払う義務がある。なお、年単位の更新契約で同じ条件が更新されている場合は、最初の契約日がその始期となり、その契約が更新されたものでないか確認する必要がある。後になって割増賃金の支払い請求などされないよう、状況の明確な把握と就業規則の整備が重要となり、そのためには今回のアンケートが有効である。今後のためにも副業に関して、適正な運用が大切だろう。(2024年6月号 執筆者:畑中義雄)

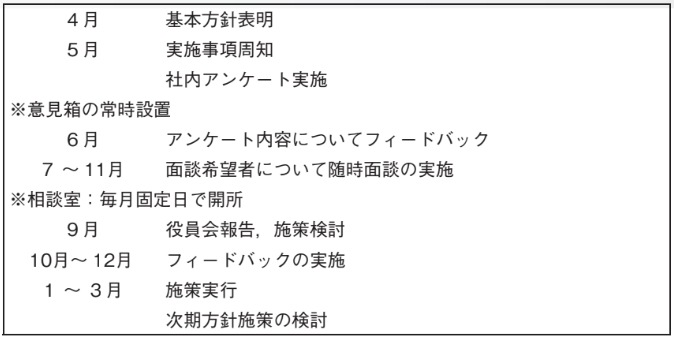

本音で意見を言える職場施策

近年、心の病による休職等が年々増加しており、この要因の多くは業務の裁量権がないという状況と能力以上の業務量という負荷によって生じる。自社組織内で健やかな運営のための心理的安全性という組織文化の構築が必要である。また、自由に本音が言えない組織風土では、組織の不祥事の温床にもなりコンプライアンス違反につながるリスクが高まる。その為、率直に意見を言い合える場を作ることが課題となる。改善方法として相談室を設置し、社員との定期面談があげられる。これが組織の安心感につながり、社員の声についてフィードバックされる事により離職者数減少などの効果がある。また、会社の健康促進にも繋がり、結果的に将来の会社の成功への投資になるだろう。(2024年5月号 執筆者:藤原 都子)

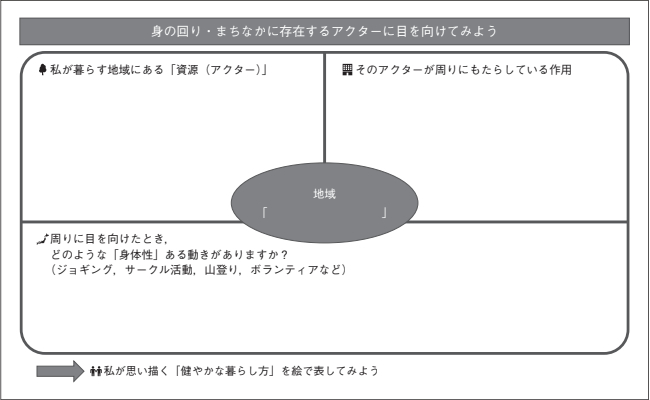

地域資源(アクター)整理シート

まちに程よく体を動かすスペースがあり、共に身体を動かすサークルが存在していると、まちの健康度合いが高まる。また他の理論では、社会を個々のアクターとその間との関係として捉え、 個々のアクターが行動する際に他のアクターとの関係性や相互作用が重要であると考える。 そして、地域に身を置き関わるアクターに意識を傾けてみると新しい気づきが生まれ、それが愛着を生み出し、所属意識を強める。所属意識は、共同体感覚を高め、幸せ感の向上をもたらし結果的に健康度合いを高めてくれる。「地域資源整理シート」を用いて周囲を観察すると良いだろう。まずは一歩立ち止まり、周りを見渡してみることが健康管理に好影響をもたらすのではないだろうか。(2024年4月号 執筆者:金野美香)

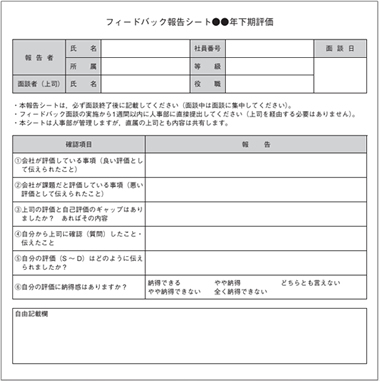

フィードバック報告シート

人事評価では部下の役割の到達度合いなどを整理し、その結果を適正な配置・成長のための教育訓練・適正な報酬の3点に反映するために実施する。ポイントとして、上司は評価を正確に伝えるために、事前に最終評価の意図を確認し伝えるべきことを準備する。ここでは伝える順番などもポイントとなる。また、面談後に部下の評価の受け止め方の確認する事は重要であり、そこで「フィードバック報告シート」を活用したい。部下が面談の内容のまとめと感想を記載し、意図が正確に伝わっているかと部下の納得感も確認する。場合によっては、再面談が必要になる。評価のフィードバックという極めて重要な対話はこのようなツールを使いながら進めていくと良いだろう。(2024年3月号 執筆者:畑中義雄)

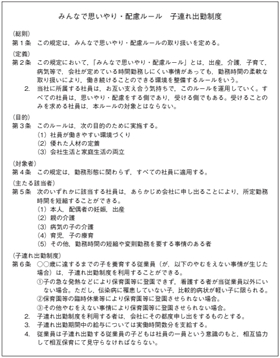

子連れ出勤制度規定

人手不足社会の今、企業にとって仕事と子育ての両立支援は人材の雇用・定着に有益であり、このような背景から「子連れ出勤制度」が注目されている。この制度は、子育てが仕事の場に入り込む。このように人生の構成要素として統合して捉え、仕事と生活の両方の充実を求める考え方を「ワークライフインテグレーション」という。導入にあたり周囲の理解や慣れ、子どもを育てる目線に立てる企業が求められるが、実際に導入している会社では、子どもを連れてきた社員も周りの社員も会社への帰属意識ややりがいが生まれている。このような子連れ出勤制度の普及により、個人の働く選択肢と未来の選択肢が増え、日本の国力維持につながるだろう。(2024年2月号 執筆者:藤原 都子)

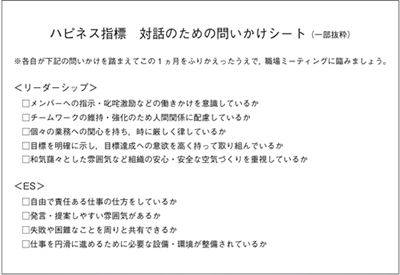

『ハピネス 5 』問いかけシート

組織における現状は定量化し見える化したうえで、指標を設けて定期的に計測するとよい。今回紹介する『ハピネス 5 』では組織運営に必要な要素として 5 つの指標があり、これらは相互に補完し合いバランスを保っている。これらの指標により組織が成り立ち、良いエネルギーの循環を表している。ここで、目標とする傾向や現状についての背景を対話から探ることも重要。データの分析結果を参考に全社員で共有し、対話する事により互いの異なりや共通点に気づくことができる。これらのベースは自律分散的な組織運営の考えであり「皆で共に良い職場を創り上げる」という協働の意識を高めるために有効である。(2024年1月号執筆者:金野美香)

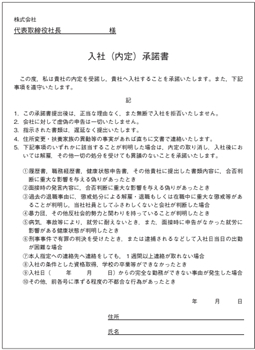

入社(内定)承諾書

コロナが明けて主要企業の大卒内定者は前年比7.4%増となっている一方で、全体の半数以上の企業で4割以上の内々定辞退者が出ている。学生側は民法により一定の条件の中で解約の自由があるが、企業側は合理的な理由なく一方的に契約を解消することはできない。そこで、できるだけ予定通り入社してもらうために「入社承諾書」の作成をすすめたい。記載事項としては、虚偽のない発言や懲戒歴、入社日変更不可などの項目がある。社会通念上合理的な内定取り消し理由を内定者に明示し、署名をもらう事が重要となる。そうする事によって万一内定辞退の意思表示をされた場合でも、話し合いのベースになるだろう。(2023年12月号 執筆者:畑中義雄)

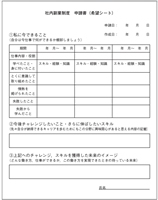

社内副業制度 申請書(希望シート)

近年、他の業務に一部の就業時間を充てる社内副業制度が大企業で導入されている。これは新たな人脈形成やスキルアップ・キャリア成長に寄与し、企業側としては人材開発や属人化の防止などに寄与する。給与に変動はないが社内通貨としている企業もある。会社が機会を提供できるかで組織風土の醸成にかかってくる。制度は申請制でありその際に、社内副業制度申請書をすすめる。申請書では、まずキャリアの棚卸しを進め、自分の可能性探しを大切にしながら、現状の把握と挑戦したい事を記載する。これは上司との対話から引き出すことが必要である。制度の導入のためには組織内での意思疎通と協力が不可欠であり、導入の意図の共有が重要となる。(2023年11月号 執筆者:藤原 都子)

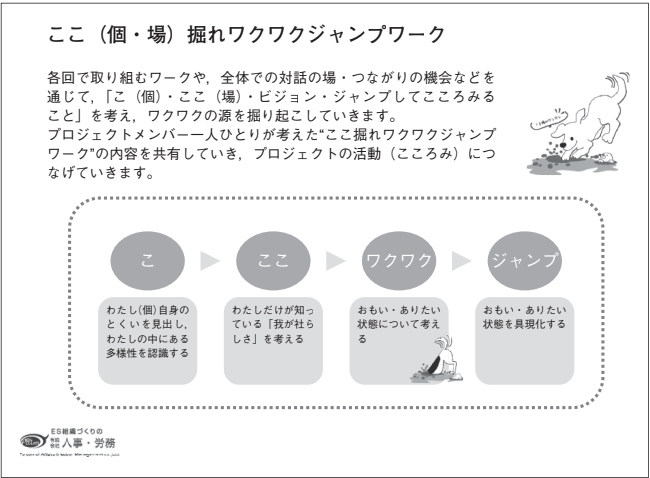

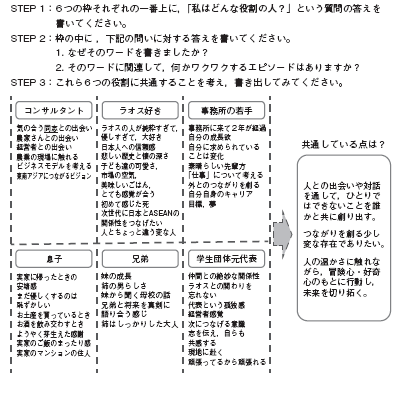

ここ掘れワクワクジャンプワーク

人材開発施策を様々な切り口から実施している企業は多いが、その後組織文化として定着のためには改善が欠かせない。人材能力の開花では、個人が意見を伝えやすい風土作りとクレド等によって前向きな思考を促す必要がある。また、個々が自己認識を深め個性を育んでいくことで組織力が向上する。そして自身の多様な一面を認識し、組織での活用法を内省し対話の場を設けることが効果的である。社員も社長も組織のビジョンを達成するという目標のもと個々が存在するため、それを具現化すると個人の役割が明確になる。特に各自が「おもいの源」を自覚をし、自己実現を認識することが重要となり、それにより主体的な行動や協調性が向上するだろう。(2023年10月号 執筆者:金野美香)

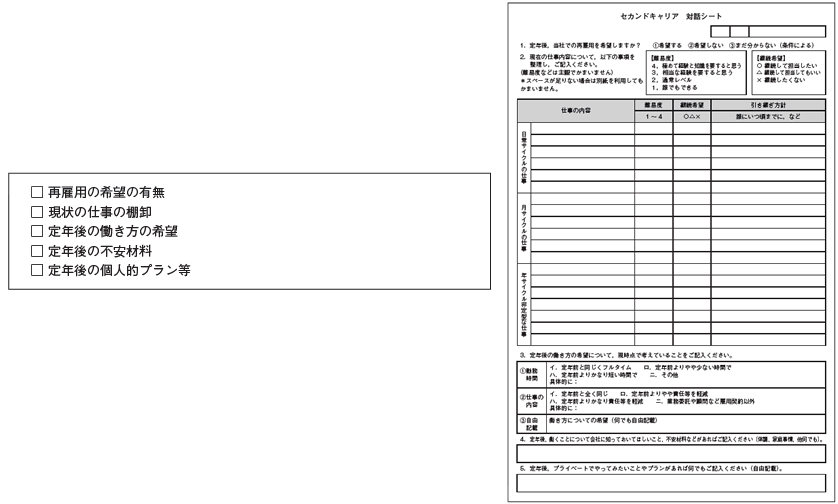

セカンドキャリア 対話シート

定年後再雇用でも戦力の活用として給与を下げない会社が増えてきている。その際に会社は個人の事情を踏まえ待遇を決定すべきであり、退職者もセカンドキャリアを考えるべきである。そして、退職者の希望やプランの確認ためのツールとして「セカンドキャリア対話シート」がある。これを繰り返し記入する事により、セカンドキャリアを自律的に考える事ができる。記入する際、特に現状の仕事の棚卸が重要である。振り返りと希望業務を確認し、定年後のプランに合わせてあらたな働き方をシートを元にお互いに納得のいくまで対話をするべきである。このような会社の姿勢は、定年退職者だけでなく若手社員にとっても会社を信頼する要因となる。 (2023年9月号 執筆者:畑中義雄)

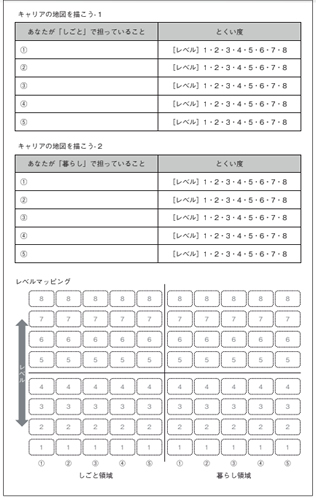

キャリアの地図

「コミュニティ経営」とは個も組織も社会性と開放性を持って、他者とのつながりを大切にイノベーションし続ける組織体の事であり、コミュニティ型組織とは創発的で自律分散な組織運営がなされる場を指す。ここで互いを活かし合うためには、まずは自己認識を深め特筆する「とくい」を知り合う必要がある。そのワークシートとして「キャリアの地図」がある。自己開示できる空気感の中で、周りとの捉え方の相違について話し合う。暮らしの領域では、相手に関心を持つことにより背景など見えづらい面も考慮した話合いが大切となる。この様にして共に取り組む機会を増やしお互いの「とくい」と関わり合う場を増やすことで創発が起きやすくなる。(2023年8月号執筆者:金野美香)

入社誓約書兼各種申請書

「入社誓約書兼各種申請書」は遵守の誓約と必要事項の申告のための書面である。充分な理解の上で誓約書にサインする事が今後のトラブル防止となる。ポイントは4つあり、1つ目に就業規則として他社内規程の順守について誓約する。2つ目に、秘密情報について該当する情報の確認と、その保管方法・取り扱い方法の説明と共に漏洩や故意の持ち出し禁止の注意喚起を徹底する。また、3つ目に競業避止義務として、契約時に競業避止義務が成立していることとそれらの判断基準について確認する。最後に試用期間の評価による労働条件の変更の可能性の有無について記入し確認する。ここで一方的な労働条件の不利益変更とならぬよう注意が必要である。また、身元保証書は何らかのトラブル発生時に問題解決のために作成をすすめる。(2023年7月号 執筆者:畑中義雄)

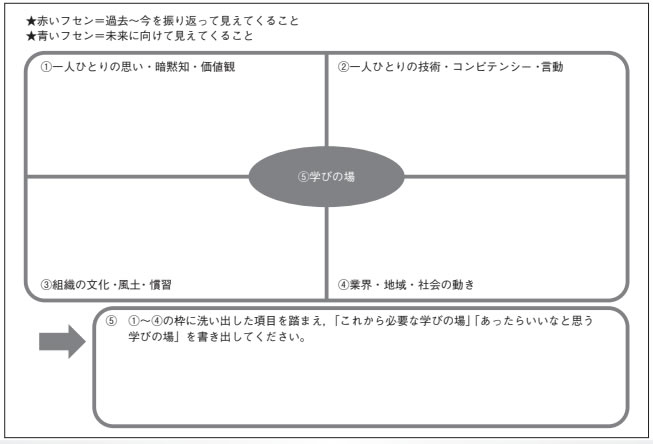

「学びの場」見つめ直しシート

変化の激しい現代では生きる力を育むことを軸に探求学習等の学校教育が大切になり、それに応じた職場での自己成長を促す人事システムが重要となる。そのためには無意識に根付いている意識構造を自己認識し、リーダーがファシリテーター的役割で全体を俯瞰、各所の調整を行う必要がある。そして、主体性や虫の目・鳥の目の両面を持ったメタ認知力の育成ができる場を作るために「学びの場 見つめ直しシート」がある。ワーク形式で手を動かしながら、振り返りや未来に向けてどのような学びの場が必要なのかを洗い出す。身体知の習得も含めた新たな教育体系を構築し、実践を通して組織状態の変化や個々の社員の成長度合いに応じた見直しが重要となるだろう。(2023年6月号執筆者:金野美香)

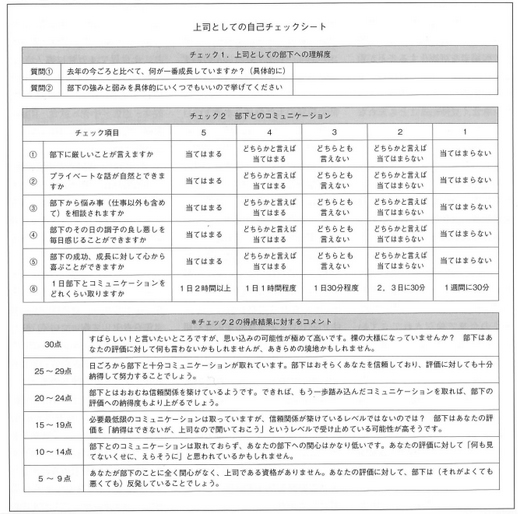

上司としての自己チェックシート

リモートワークの普及により、職場の関係性作りが難しいという意見が増えている。 人間的な信頼関係が構築できないと、業務遂行上の大きなストレスとなる。 上司は部下との関係性を定期的に考える事が重要であり、そのためのツールとして「上司としての自己チェックシート」を紹介したい。部下は自分への理解がない上司を信頼できないため、上司が部下への関心度合いを確認するものである。部下に関心を持ち変化や特性に気づいて具体的に気づいているかを確認。また、全く成長が感じられない場合、上司はアクションを起こすことが重要となり、部下の成長を支援するのは上司の大きな役割である。そのため、部下の強みや弱みを把握しておくことが重要であり、シートに具体的な記載ができない場合は、部下との関係性を考え直す必要がある。 ただし、回答内容は上司の自己過信の場合もあるため、同僚等からのチェックを受け、自分の認識とのギャップを確認するとよいだろう。 (2023年5月号 執筆者:畑中義雄)

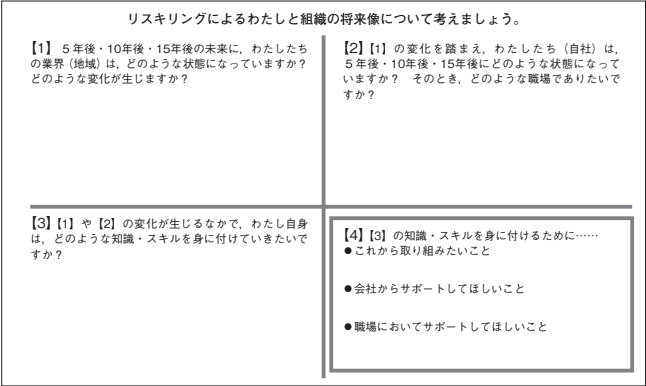

リスキリング対話シート

近年の大幅な技術変化に適応するための学習「リスキリング」は、職場で新たなスキルを習得していく。それにより、組織の労働力が増えるため今後重要となる。これの導入ではまずインタビューなどで現状把握をし、社員の能力評価や業務上のニーズ分析を行う。個々が主体的に取り組むために対話のワークショップも効果的。また、プログラムの見える化として具体的な計画の策定・社内共有・表彰制度も絡めながら、スキルマップでの見える化が重要である。動画での勉強など全員が平等に習得できる環境作りや習熟を深めるための風土の醸成も必要である。また、プラットフォームの活用によりコストの削減と共に創発的な学びの機会をつくることができる。(2023年4月号執筆者:金野美香)

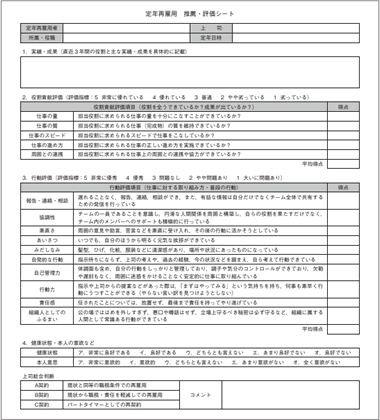

定年再雇用 推薦・評価シート

70歳までの雇用確保が努力義務となり、再雇用の条件は使用者側の判断になる。この際、トラブル回避のため基準を設けておくことが重要である。仕事量と給与の増減やフルタイム・短時間などの様々な条件があるが、定年の1年前までには制度の説明と希望確認をする。直属の上司が評価をし、再雇用の条件などを推薦するための「定年再雇用 推薦・評価シート」の活用が有効的。実績、役割貢献評価、行動評価、健康状態と意欲の項目を記載し、総合的に判断してどの契約が適切か判断する。また、その契約期間は 1 年とし、毎年更新をするという制度が一般的。その場合も、同様に評価を実施すべき。再雇用時に労働条件の変更の根拠になるため定年後は実務にあった新たな評価制度の適用が必要。(2023年3月号 執筆者:畑中義雄)

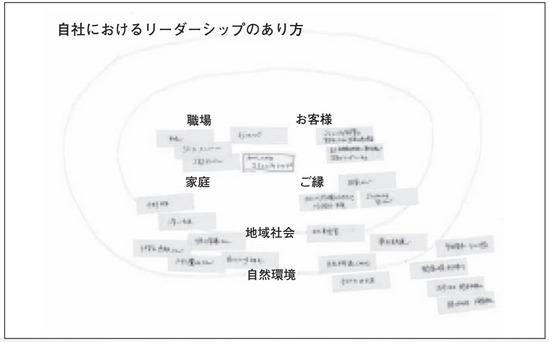

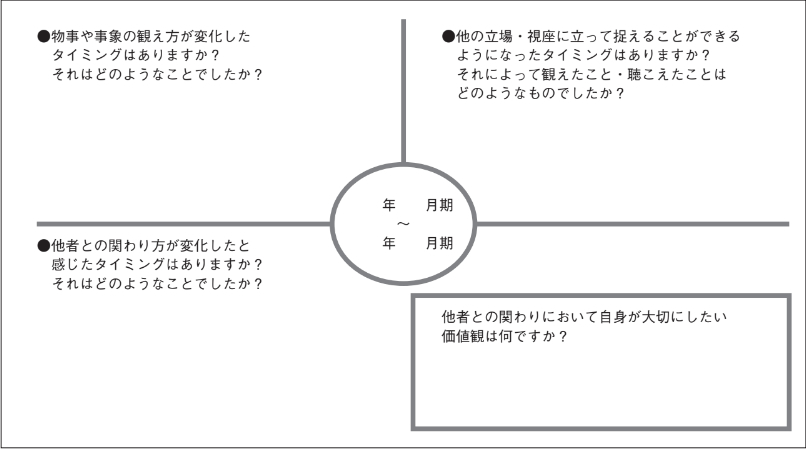

リーダー自身の変容が他者との関係性にも好影響を与える

人は成人になってから生涯を通じて成長し続けることができ、特に人の成長に関わるリーダーの自信の変容は重要である。自己変容のプロセスと向き合う事に気づけた時、世界の見方等が変化し、相手への捉え方が変わり、多くの見方や声に気づきやすくなる。リーダー自身の変容は他者の成長を促進する可能性があり、リーダー自身が俯瞰的に物事を観る事で他者との関わり方が変化し、より良いつながりへと昇華させることができる。ただし、「無理に成長・発達を促そうとすると、どこかで成長が止まってしまう」というピアジェ効果を考慮し、その人が変化を望んでいるのか、そのための適切なタイミング・課題・支援に注視して関わっていく必要がある。(2023年2月号執筆者:金野美香)

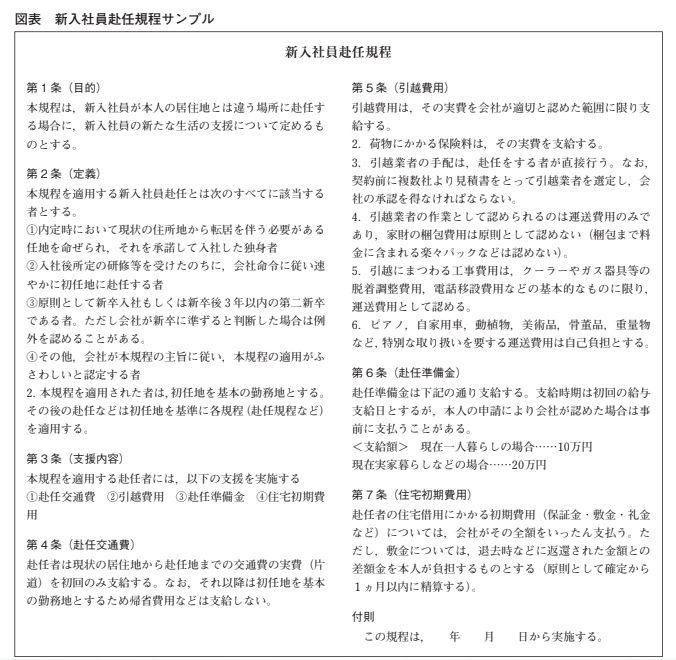

新入社員赴任規程

首都圏の企業が地方の学校からの採用を増やすケースが増えている一方で、最近の若手社員は転勤の拒否やプライベートを重視する傾向が強くなっている。そのため優秀な新卒社員を採用するために入社前に転居サポートのアピールが効果的だろう。転勤規程等を定めている企業は多いが、入社前の転居などに関してサポートする「新入社員赴任規程」を制度化している企業は少なく採用の際に大きなアピールになりえる。制度としては、赴任交通費・引越費用・赴任準備金・住宅初期費用についての補助である。これにより勤務地を理由に入社を迷っている学生に対して後押しできるだろう。まだ多くの会社で整備がされていないため、採用活動のアピールに効果があると考えられる。(2023年1月号 執筆者:畑中義雄)

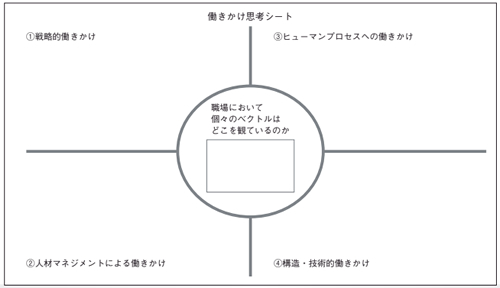

働きかけ思考シート

組織開発とは、相反関係にある個人と組織を1つにするデザインとプロセスである。コミュニティ経営のためにつながりをデザインしていくことが必要であり、そのためにまず個人の特性を知ることが重要。また、個人は組織に属する意義を実感しながら働く事が重要であり、これはESを軸とした組織作りである。個人と組織のベクトルを合わせるためには心理的安全性を確保したうえで、戦略的働きかけ・人材マネジメントによる働きかけ・ヒューマンプロセスへの働きかけ・構造、技術的働きかけの4 つの視点から働きかけを考えていく。つまり、組織開発は人の本質を知り、それを満たす環境作りが大切である。人のために組織があることを強く再認識することで、その組織の課題がみえるだろう。(2022年月12号執筆者:金野美香)

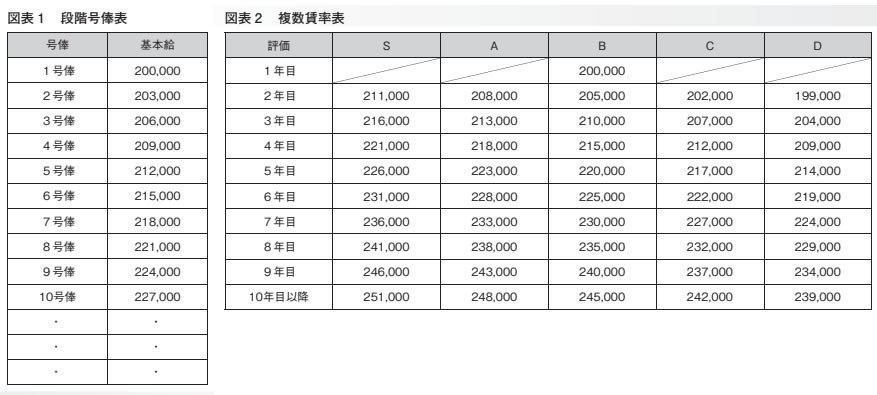

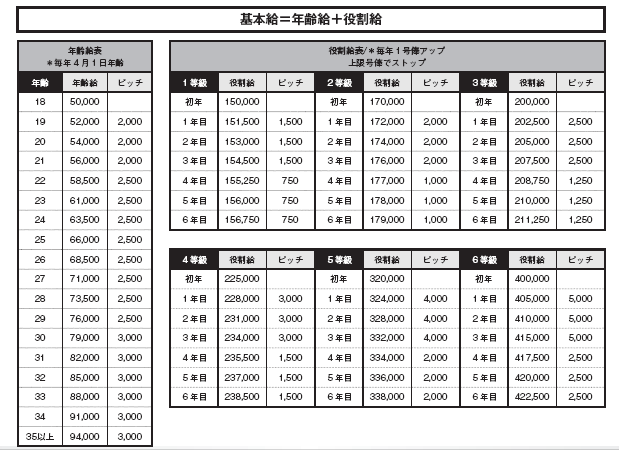

洗い替え式賃金テーブル(複数賃率表)

「段階号俸表」は一般的な賃金テーブルで、積み上げ方式のため過去の評価がいつまでも影響する。一方、「複数賃率表」はベースアップしながら、前年の評価に応じて、かつ前年までの評価の影響なく評価される方法がある。一定期間ないに昇格しなければ賃金は頭打ちになり、ベースアップのない状態で賃金が毎年洗い替えされる。しかし、突然の昇級等があるため社員全員の制度理解が極めて重要。また、未来の役割で賃金を決定するやり方として、複数賃率表を応用し次年度の役割を上司と話し合い、賃金決定する方法もある。さらに部門内でもオープンにし、オープンな対話を通じて役割と給与を全員で決める事でより納得感が高まるだろう。(2022年11月号 執筆者:畑中義雄)

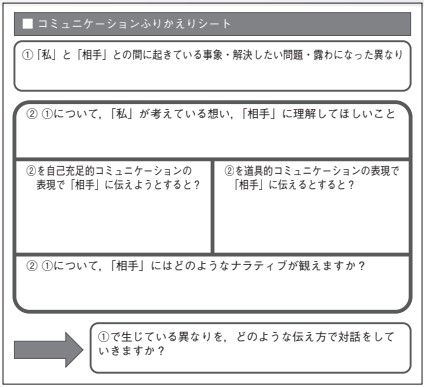

コミュニケーションふりかえりシート

「情報の共有」は多くの組織の課題であり、この解決には背景理解・具体的解決策の考案・情報の明確化が重要。そして、物語を伝え合い理解を深める対話型組織開発の方法に「ナラティブ」という方法がある。これは情報を物語として理解できた時に現実を組織化するように作用し、また知識の枠内で理解する為に現実を制約するという二つの作用がある。つまり自己充足的コミュニケーションは、コミュニケーションをとることを目的としているため関係性の向上に寄与する。ここでの対話での“異なりの受容”は視点の変化等が求められるため時に痛みを伴う。しかしこのプロセスは難儀ではあるが、まずはナラティブを受け入れ、気づきを味わうことも大事だろう。(2022年10月号執筆者:金野美香)

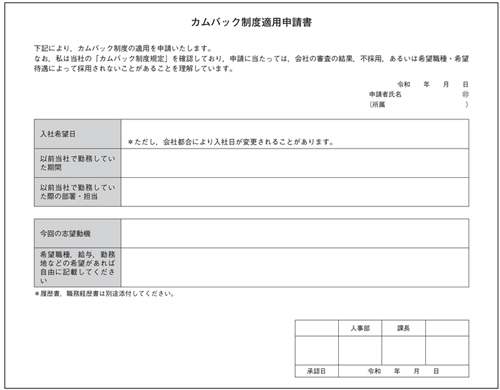

「カムバック制度」適用申請書

配偶者の転勤や介護の都合など、生活環境の変化を理由に退職したが、以前の勤務先で再度入社を希望する人は案外多い。自社の専門能力がある元社員は即戦力となるため、再度入社できる「カムバック制度」は効率よく経験者採用ができる。方法としては、退職時に連絡先を登録、新たな求人を出す場合に情報が届くようにする。再入社時は退職時の待遇が原則となるが、状況に応じた新たな条件の検討や、能力・業務の変化などを踏まえて、対象者の年齢や戻れる期間など再入社条件についての議論が必要。他社でのノウハウを活かしながら、見落としていた課題点の発見もできる。また、再入社の有無に関わらず退職した社員とのつながりは新しい取引が生まれる等メリットとなる。(2022年9月号 執筆者:畑中義雄)

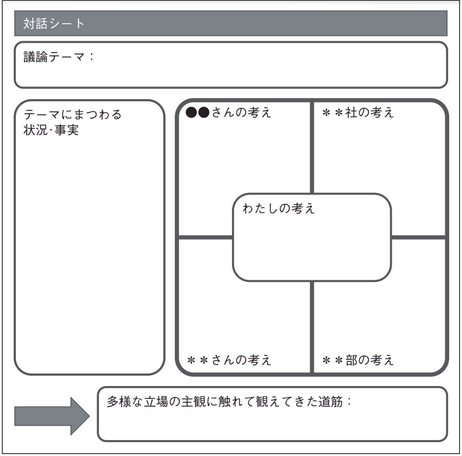

対話シート

社会変化によりオンライン化していたものをリアルに戻すか等の課題が上がるが、これについて社員主体で対話をする事が重要となる。その際、対話のようなコミニュケーションは組織の潤滑剤であり、それにより共通の目標が生まれたり協働の意欲が刺激されるなど組織成立に必要な要素の形成が期待される。ここでは、各々の主観を大切にした対話をベースにルールを導き出し、各自が把握している状況は異なる事を理解した上で希望を伝達する事や新たな業務の担当を決めつける事がない様にリーダーが気を付ける必要がある。業務負担が偏らないよう、リーダーが介入する事で分断された所に「あいだ」が生まれ、判断の余白や第三の案が生まれる。トラブルになるケースの多くは「あいだ」を設けるための介入不足が要因としてあげられる。(2022年8月号執筆者:金野美香)

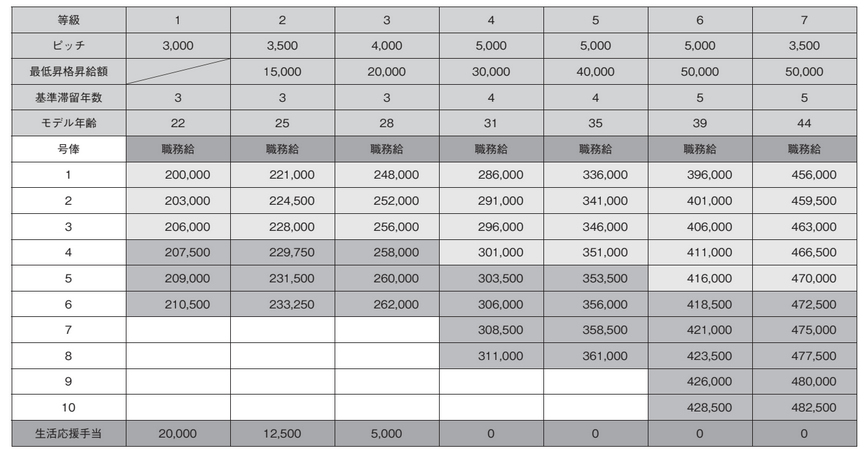

「生活応援手当」付の職務給テーブル

近年、人材不足の高まりや最低賃金の上昇のなかで企業は特に若手の賃金引き上げが求められ、そのために逆転現象にならないように全体的に給料の底上げが必要となってきている。 そこで、給与水準が低い若手社員の生活支援のために、入社から一定期間のみ支給される「生活応援手当」という手法がある。これは 昇格とともに段階的に減額されていく 7 等級制度の賃金テーブルとなっており、“勤続10年で消滅する”など運用ルールに基づいて行う。

手当てにおける期間や等級別の支給金額は、多くの社員が大幅に減額され混乱を招くような事態にならないよう慎重に検討する必要がある。そして、新卒社員の7・8割程度は生活応援手当が“時限消滅”するのでなく、それまでの昇格によって“自然解消”される設計にしておくべきだろう。なお、これは中途入社の者にも適用すべきであり、この場合勤続要件は新卒入社の社員と違う算出方法を取り入れるなども大切となる。(2022年7月号 執筆者:畑中義雄 )

組織開発「社内通貨制度」

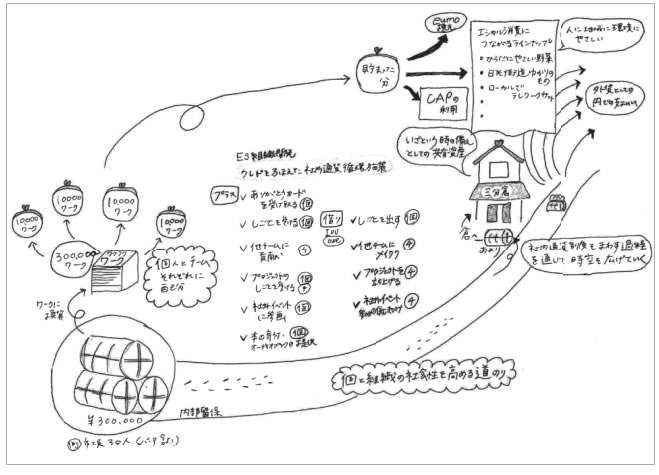

社内通貨制度とは、独自の通貨と独自のルールを用いて組織内で循環させていく制度。この制度をESを軸にメンバーが中心的に行動する事で「個の主体性の向上」や地域の課題解決と紐づける事で「組織の社会性の向上」を強化できる。

制度の運用では、自己肯定感と同時に他者を承認できる風土を社内施策をまわすことで、ES組織開発の実践となり、組織の共同体化が進む。そして、“組織づくりの方針”を踏まえ人事制度等を運用していくことで、コミュニティの秩序化を図ることができる。さらに、コミュニティとは個人が人間性を発揮でき、自己肯定感を実感する居場所であると同時に他者の居場所を作ろうとする働きかけが重要となる。社内通貨制度により、そういった風土を根付せていくとよいだろう。(2022年6月号 執筆者:金野美香 )

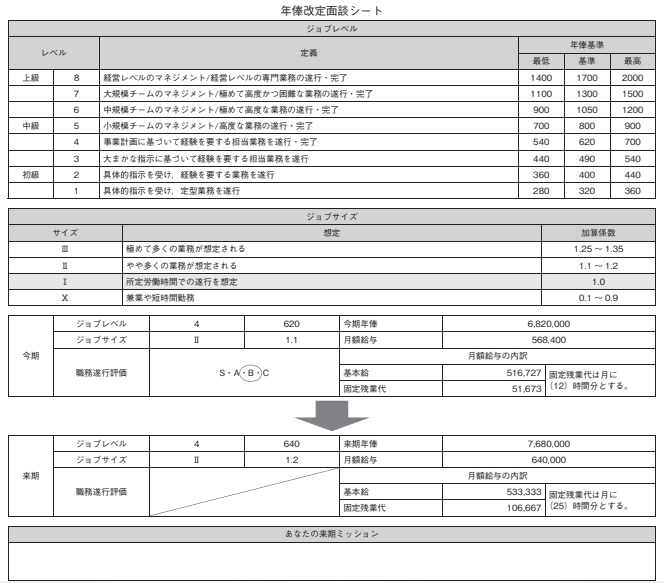

年俸改定面談シート

ジョブ型の賃金制度を採用する企業が増えており、担当する職務を明確にし、その職務に応じた賃金を支払うジョブ型雇用は仕事の定義を明示できれば分かりやすい仕組みだが遂行業務の具体的な定義が難しい事もある。その際にはある程度抽象的なジョブレベルとジョブサイズを基に次年度の年俸を決定し、本人との対話を重視して年俸契約を結ぶことが運用としては有効。この対話は重要となり、業務内容等を具体的な例を示してイメージを共有し、本人が納得しない場合は社内の第三者も交え対話の場を作る。業務がうまくいっていない場合でも会社は本人の育成が必要であるが、どうしても担当職変更が必要な場合は幾度かの警告後に検討委員会で決定する。(2022年5月号 執筆者:畑中義雄)

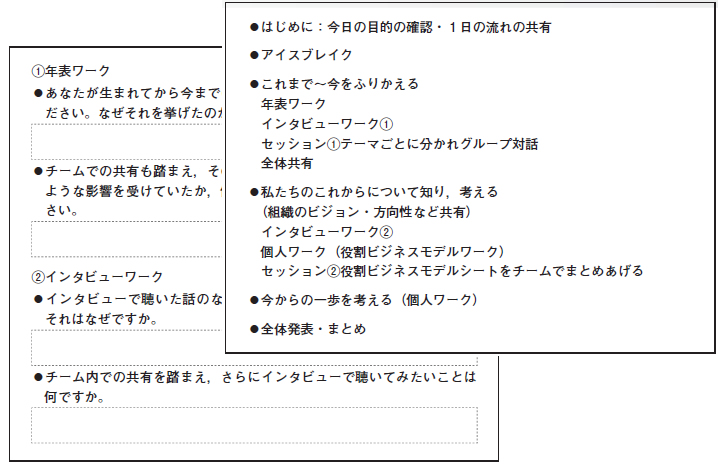

フューチャーセッション「問いかけシート」

組織のあり方を個々が考え具体的なアイデアを生み出す「フューチャーサーチ」ではお互いを知り合う事で協働の関係性ができる。方法としては、所属意識を持ち組織と個人の未来像を重ね合わせ未来像を描き出す。役割ビジネスモデルワークでは活動を振り返り、価値創造してきた事への自己認識を深めていくことが重要。自分や会社の社会的背景を紐付け振り返る年表ワークはしっかりと時間をとって行う。年表を眺め、エピソード共有する事で社会環境等からの影響に気づき、それを言語化しつつ会社の歴史を知る。今後は組織の方向性も社会変化と共に軌道修正が必要となり、最前線で一番に感じ取っている社員が思考していく事が必要だろう。(2022年4月号 執筆者:金野美香)

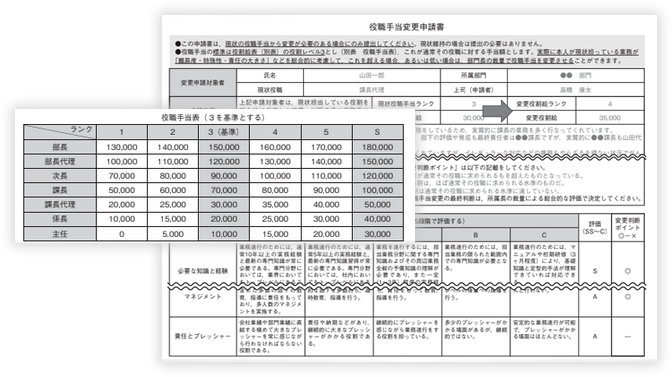

役職手当変更申請書

同じ役職でも負担等に大きな差が生じる場合もあり、役割の負担等に応じた役職手当の変動が見受けられる。その際には事前に役職手当表を作成し、矛盾が起こらぬようルール決めが重要。「役職手当変更申請書」というツールを使い、役職者の役割を具体的に抽出し、どの程度それを担っているかを確認する。役割評価で役割を項目ごとに評価し、それが役職のレベルに対して相当かを変更判断ポイントで判定。しかし、最終的には共に仕事を行っている上司が実情を把握し、本人との対話を通じて総合的判断で決定する事が納得感の高い処遇につながる。管理職への敬遠傾向が強いが、仕事の幅等が大きい管理職を目指す社員の増加を会社は意識すべきである。(2022年月3月号 執筆者:畑中義雄)

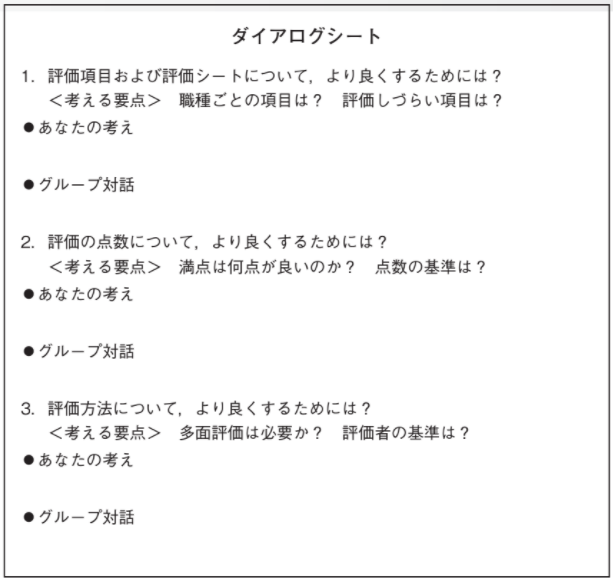

考課者訓練2「ダイアログシート」

会社にある経営理念等は共有だけでなく日々の業務で意識する事が重要となる。それらも含め人事システムのデザインの切り口として「賃金体系や教育体系等、人事の仕組みやツールの検討。将来の組織の状態の具現化。自社の哲学を再確認し、人事システムに盛り込む哲学の検討」がある。多様化した価値観の中、ESに焦点をあて人事システムを組み立た組織運営が求められ、例えば評価者研修はリーダーの育成と実践する立場として考え方の対話を促す機会になる。評価者研修は会社の価値観を組織全体に伝える術であり、自社文化の醸成手段となる。評価者研修を活かし、組織の発達段階に合わせ切り口を振り返りながらの組織作りが重要となるだろう。(2022年2月号執筆者:金野美香)

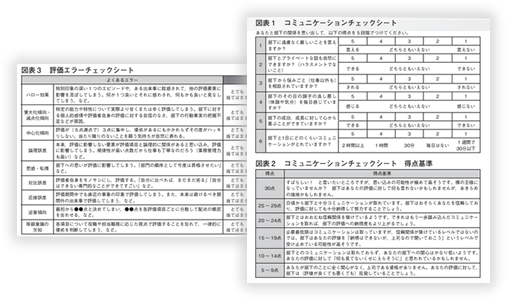

考課者訓練1「自己チェックシート」

人事制度では会社の基準に従い公正な評価が求められる。考課者訓練の流れとしては、まず自社の評価制度の確認として人事制度の仕組みを理解し、部下へのフィードバックやその意義を確認。次に、評価者訓練の意義として上司からの関心を部下が感じる事で納得感のある評価となるため、普段から行う。また、よくある評価エラーを確認し、エラーの傾向に注意しながらの評価が重要である。ケーススタディ演習では実例問題文をあげ、発表する事で見解の違いや評価の甘辛などの目線を合わせる。最後に模範解答解説を行い、人事部などが評価してほしい点とレベル感を整理して作成。議論を評価者全体で共有する事が重要となる。(2022年1月号 執筆者:畑中義雄)

課題抽出演習シート

複雑化する社会の中で真の課題解決には俯瞰的な視点が不可である。そのための物事の捉え方として「システム思考」がある。目の前の問題の要素だけでなく、要素間の繋がりにも着目し、全体像を把握しながら本質的な働きかけを探るアプローチである。様々な問題事例に応じて、原因究明や現状把握をする事で真の課題を導き出す。「課題抽出演習」は、事象を俯瞰的に捉え解決の道筋を描けるかを見極める事ができる。複雑系の世の中を正しく進み、前進し続ける組織を創るためにはありたい姿から逆算し、足りていない事等を考えていく未来逆算思考が重要。今後リーダーは俯瞰的な捉え方で課題を見極め、方策の実行を行う必要があるだろう。(2021年12月号 執筆者:金野美香)

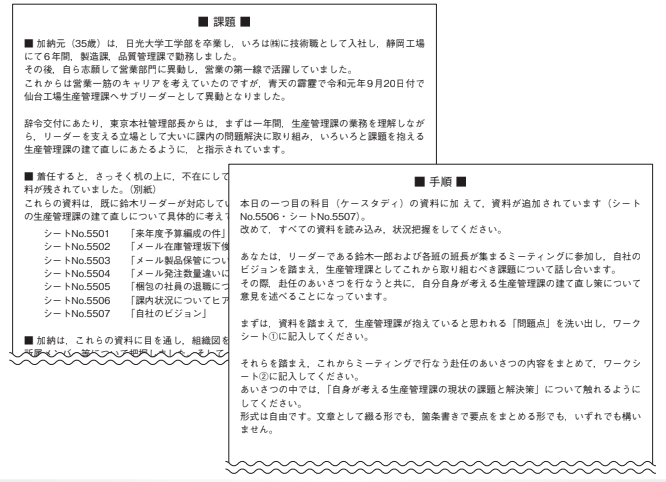

短時間正社員規程

今の短時間勤務制度は労働者ニーズを満たす事が難しく、また仕事以外の私生活を優先する人も増えてきてる。今後、待遇等が正社員と同等な「短時間正社員制度」は労使双方に有益となる。制度導入ではフルタイム社員の短時間正社員転換と、アルバイト等を転換する場合がある。前者は意図しない退職防止し人材を確保、後者は意欲向上も期待できる。導入にはまず前者の適用対象者を一定程度限定列挙が好ましい。基本待遇はフルタイム正社員と同じだが、勤務時間に応じた減額や残業の不可等一定の差を設けることは合理的である。適用期間はできれば限定せず、本人の意思を大前提に定年退職までの継続許可のある制度構築が今後の時代に合致するだろう。(2021年11月号 執筆者:畑中義雄)

問題認識シート(メンター用)

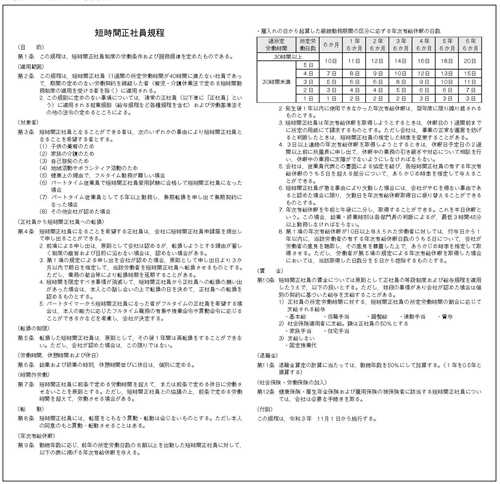

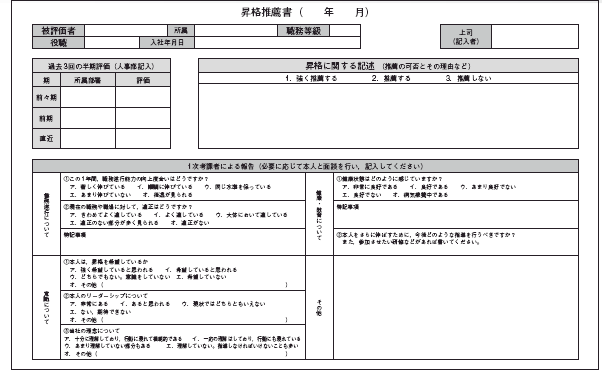

昇格推薦書

同一労同一働賃金がスタートし、昇格は、責任や賃金等の待遇も変化するため、より重要な人事制度と言える。昇格のプロセスをしっかり作っておく必要がある。候補者の選定は、偏らないよう上司の推薦のみに頼らず、直近3回の評価等客観的な基準を設けた仕組みの整備が大切となる。また、本人の会社理念への理解度や共感等、記載を求める事も大切である。選考段階では試験や面接、プレゼン等の手法を使い視座の高さや考え方等を確認する。特に管理職登用のタイミングでの選考は重要であるが、初級段階は慎重になりすぎず、やる気のある若手にチャンスを与える姿勢でも良い。選考の段階で妥当性をほぼ確定させ、最終の決定を行うのが良い。(2021年9月号 執筆者:畑中義雄)

コミュニティシップ認識シート

評価を反映させない賃金テーブル

社内報「かわら版」

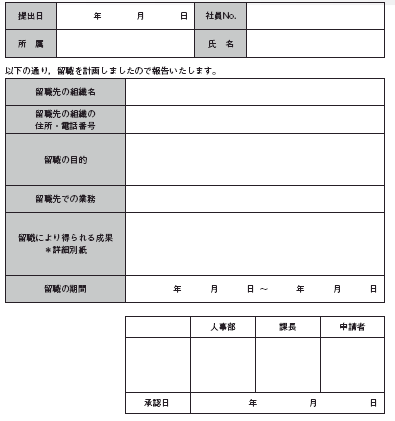

他社での勤務を支援する「留職計画書」

コロナ禍で社員の一時的な在籍出向「留職」が増加し、政府も助成金を出す等推奨している。これにより自社魅力の再認識、他社の特性や新規事業開拓の技能取得による組織活性化など、金銭面だけでなく戦略的活用がある。社員は興味のあるの仕事を体験でき、キャリア再検討の機会になる。制度導入では整備も必要で、出向契約の締結が重要となる。留意点は、留職計画書の作成や費用を派遣先に要求できないため一定額の給与補助、勤務年数等を基に最大限活用できる人材に限定する事。また、事後報告会で経験や技能を社内共有し、この対話から新たな相乗効果を生み出す可能性も期待できる。会社側も今後より柔軟な対応が求められるだろう。(2021年5月号 執筆者:畑中義雄)

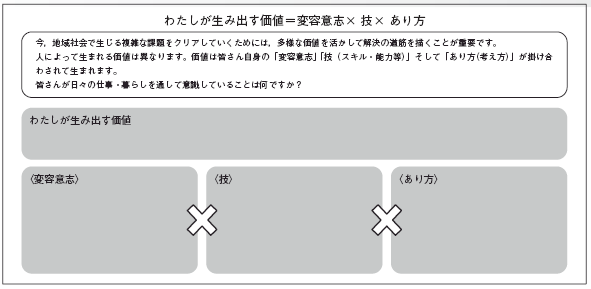

越境ワークシート

職場では、多様な働き方や価値観が存在し課題が複雑化している。これをイノベーション思考で解決する“越境人材”が注目される。越境人材とは、異なる専門分野を結びつけ、自他の特性を融合しながらコミュニティを動かし、課題解決や価値創出のできる人材。越境人材の思考・行動は強烈な“自己変容への意志”があれば後天的にも養える。そのためには自己の価値観を確認し、自身のあり方を考え、セルフイメージを固めて自分の能力向上、価値創造の意識が重要となる。また、越境人材の育成はワークショップ等社内外の学びの機会が有効的。越境人材・機会が地域に増え、課題解決が進み社会性が高い人材が育つ事で会社も地域も良い循環ができる。(2021年4月号執筆者:金野美香)

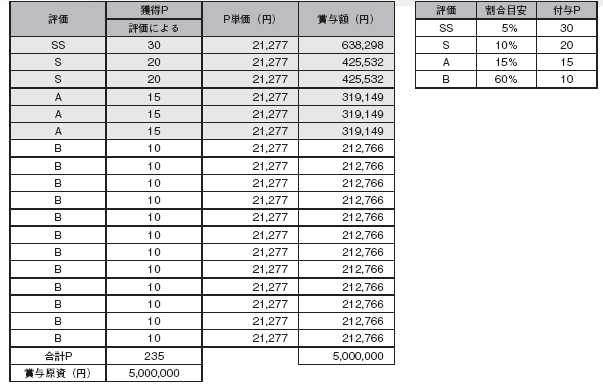

ポイント式賞与の評価・分配表

働き方改革により一律的な評価項目による賞与制度が難くなる。まず、夏冬と決算賞与は分け、賞与基礎額は基本給+役職手当とし、役職等に連動することで中長期的な評価を反映。決算賞与に役職等は考慮せず、活躍した社員に多く分配する事で若手にも光が当たり意欲向上につながる。自律分散型の働き方を目指す場合は賞与基礎額ではなくポイントを設定し賞与を決定すべき。留意点は加点評価のみとし、B評価にもポイントを付与する等バランスをとる。また、多大な貢献には別途表彰制度等を整備。上位評価者の評価内容を社員全員に開示し会社の求める貢献を伝える。決算賞与の都度、ポイントの割振り方等を決定するという柔軟なやり方も可能となる。(2021年3月号 執筆者:畑中義雄)

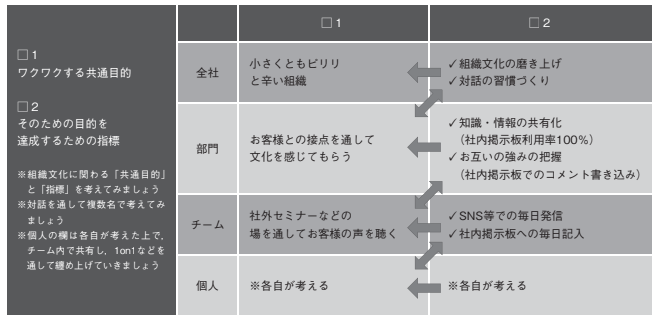

共通目的確認シート

リモートワークで物理的な距離が生じ、チーム形成が課題にある。これに対し「誰がどのような発言をしても罰せられない安心・安全な空気感の存在」である心理的安全性が鍵となる。そのために指導者はまず、1対1の対話で不安要因を把握し取り除く。次に、開放的に発言しやすい雰囲気を互いに作る。最後に、ファシリテーション等を使い全員で問題解決の感覚を共有し身に付ける。この時の意見は同調ではなく、俯瞰して客観的に整理する。共通の目的と達成指標も重要となり「私は」を主語に、各々の意図や背景まで述べる場が大切となる。また、対話により二項対立から第三の案の共創も醍醐味。格段に可能性が広がり挑戦的に行動ができる。(2021年2月号執筆者:金野美香)

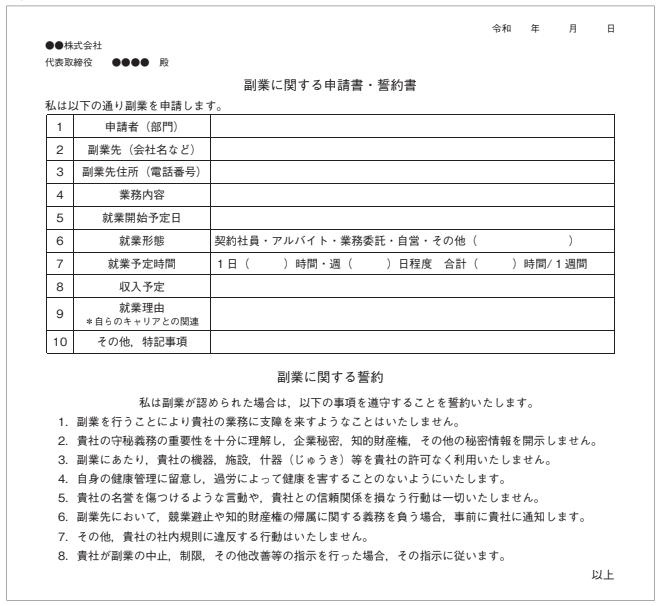

副業に関する申請書・契約書

政府は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表し副業を推進している。就業規則では副業の全面禁止はできないが、業務に支障がないよう厚生労働省のモデル就業規則には、合理的な理由の範囲内での一定の制限は許容されている。会社側は副業に関して、副業申請と誓約書の提出を求めるべきである。申請書内容では、営業秘密漏洩等のリスクやイメージダウンの可能性がないか業務内容を確認。他社で正社員として働く事がないか就業形態の確認。過重労働にはならないか就業予定時間把握。キャリアアップのためなのか、経済的補填なのかという就業理由の記載の4点が特に重要。副業制度を整備する際は、会社の意図を盛り込んでいくべきである。(2021年1月号 執筆者:畑中義雄)

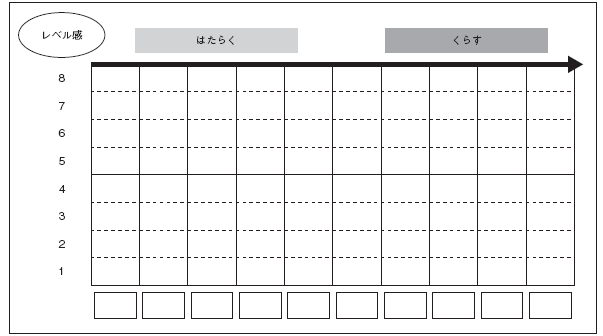

キャリアインテグレーションシート

リモートワークが一気に進み、ステイホーム中に仕事と私生活の時間活用に苦心した人も多い。以前は「働く」と「暮らす」が交ざる生活だった。午前は暮らすお金を稼ぐ仕事。午後は、人や町のために「はた(傍)らく(楽)」。夕方は、リフレッシュし明日に備える=明日備(あすび、あそび)。今は職場で得意な事が地域でも役立つ可能性があり、また逆も言える。この時期だからこそ自分の強みを可視化し、キャリアを磨く事も重要。個人が能力を発揮し、人間の特性である共感で結び付くチームを組織できるのがES。また、今後デジタルツールで効率的に可視化ができるが、見識までは踏み込めないため対話の場が必要だろう。(2020年12月号執筆者:金野美香)

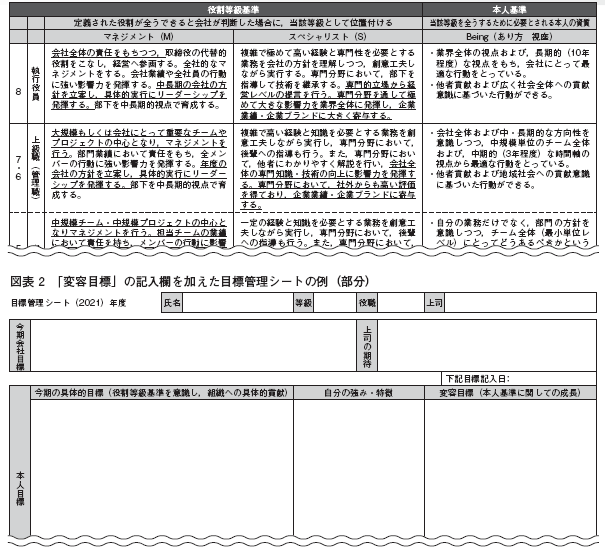

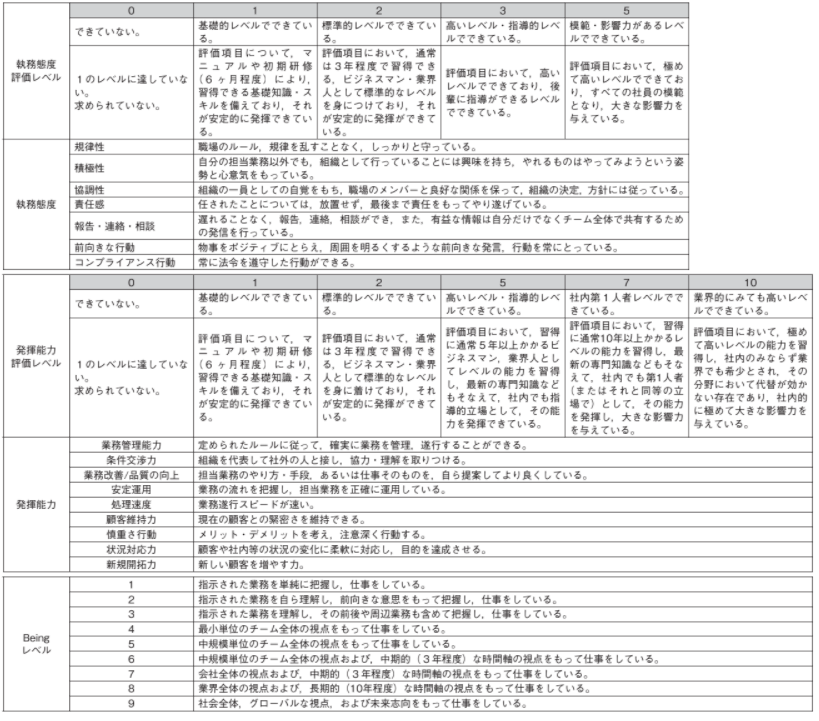

「本人基準」を加えた役割等級基準書

働き方が変化しきている今、職務に応じた等級基準による人事制度が求められる。制度として成果・発揮能力・執務態度の評価で判断されるが、短期的評価の傾向が強い。昇給では中長期的で広い視点からの経営判断と組織マネジメント力が求められるため「本人基準」の視座を等級基準に加えておくべき。そのために「目標管理シート」を活用し、期初と期末に面談にて目標を確認。本人の等級に適切且つ、具体的な数値や状態目標を記入。ここで、本人の変容促進のため「変容目標蘭」の追加を勧める。仕事の成果では、可視化できていない基礎能力や思考を本人基準で設定する事が重要。また、変容を促すために長所や短所を上司と確認する事も重要である。(2020年11月号 執筆者:畑中義雄)

マルチアイデンティティを知るシート

組織において個人が参画意識を持ち協働をリーダーが促進する事は重要である。コミュニティシップを高めるには個々の変容を促すサーバント型リーダーシップでフラットな状態づくりが望まれる。ある研究では、キャリア成長は直接経験した学びでの成長が大きいそう。振り返り、教訓を引き出し、状況へ応用についての対話を通じた反復が重要。また、活動の場を広げる事で内的動機を刺激し、俯瞰する事で所属意識を高まる。人は職場や家庭等、複数の共同体に属しており各共同体で役割を使い分けている。これは個を柔軟にし壁にぶつかった時の備えになる。今後コミュニティシップを醸成したバーチャルとリアル混在の職場づくりが求められるだろう。(2020年10月号執筆者:金野美香)

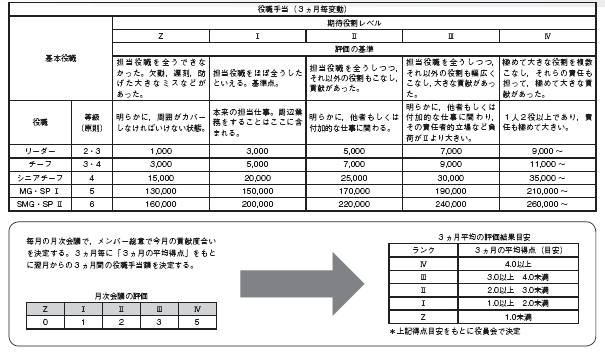

変動型役職手当

テレワークの浸透によりジョブ型雇用が増加している。仕事に合わせた人材を雇用するため、社会全体としては人材の流動化が前提。給与方法としては全員が評価できる「変動型役職手当」を勧めたい。役職手当を 3 ヵ月毎に変動させ、基本業務以上の働きの場合にその金額を加算し、欠勤等で基本業務以下の場合は次の 3 ヵ月の役職手当が変動。これには見える化が重要。月1 の全員出席会議で、仕事や成果共有し、業務達成度に得点を付け、平均で評価を決定する。常に役割以上の仕事をする人は昇格の対象となる。ジョブ型雇用の拡大で年俸制等よりジョブ型雇用に合った制度が増加するだろう。この機会に変動型役職手当を検討してはどうだろう。(2020年9月号 執筆者:畑中義雄)

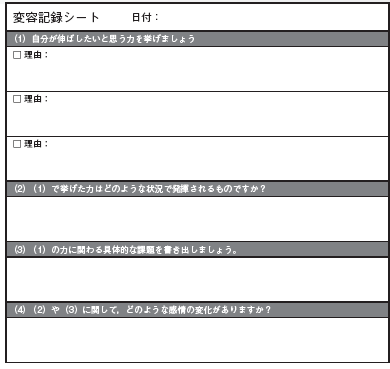

変容記録シート

VUCAの時代、個人の処理能力を超えた課題も多く、それに対応するためには自己変容と知性のレベル向上が必要となる。しかし、自己変容では従来の自分を守る無意識の心理現象である自己免疫マッピングが起こる。これを克服するために、まず挑戦内容と具体的行動目標を掲げ、その目標を阻害する行動を洗い出し、その阻害要因を強化している裏の目標を洗い出す。そして、裏の目標に固定概念がないかを考え、最後に内容を紙にまとめ上司等に開示し変化の過程を共有する。知的レベルの向上としては教養や経験、視座を高め物事を捉える解像度を上げる事で複雑な課題にも対応可能になる。今後個人が段階を上げ、組織の中での行動を変容させることが必要だろう。(2020年8月号執筆者:金野美香)

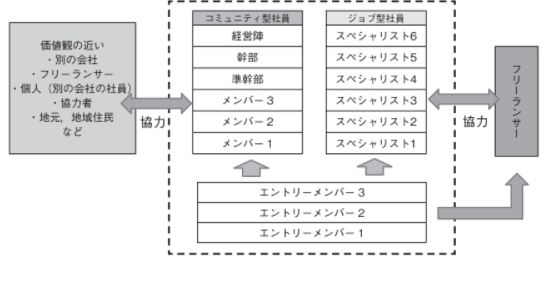

「コミュニティ型雇用」のキャリアコース図

会社の雇用形態は大きく分けると「今ある仕事に人をつける」職務給的な考え方のジョブ型と「人を成長させて、仕事をつけていく」やり方のメンバーシップ型雇用がある。今後、両者の長所を取り入れ、会社の価値観や方向性に共感した働き方の「コミュニティ型雇用」が増るだろう。社員は自律した考え方と方針に責任ある行動をとり、会社は社員が活躍できる場を作る組織を「自律分散型組織」といい、役割と報酬体系が異なるコミュニティ型社員・ジョブ型社員・エントリーメンバーで構成される。将来的には社員参加型の全体会議の場が組織の最高決定機関となり、コミュニティ型社員はそこで承認を得る事で様々な事業に取り組める様になるだろう。(2020年7月号 執筆者:畑中義雄)

採用活動整理シート

企業の成長スピードが変わっている今、従来の新卒学生一括採用ではなく新しい採用を2つ紹介したい。まず1つ目は縁故を活用した「リファラル採用」である。社員の多様なつながりと組織開発の視点から相互に信頼した求心力の高い組織づくりに注力する事が重要となる。2つ目は求人情報を自社サイトでブログのように更新する「自社運用型の求人サイト」である。新鮮な自社情報や職場の様子等を伝えられ、ブランディングとしても非常に効果的である。どのような成長体験を得られるのか等「従業員の体験価値」を盛り込む事が大切。これからは個・組織共に多様なつながり資産を活かす時代。改めてつながり資産を確認すると良いだろう。(2020年6月号執筆者:金野美香)

「Being」(あり方)を組み込んだ人事評価シート

従来の評価視点の代表的なものは、執務態度・発揮能力・成果の3つあるが、組織のあり方が変わり、特に成果の評価は難しい。成果に変わる評価の視点として「Being、あり方」がある。組織をどの程度まで考えているのか、空間的なもの。過去と未来を見据えているか時間的なものの評価である。Beingを等級基準としている企業もあるが、等級基準故に昇格・降格のみ利用している。日常的な仕事に必要となるBeingを、普段の評価に利用することで、社員の仕事へのスタンスを高める事ができるだろう。Beingはこれまでの評価軸に加算して、部分的な導入がよい。なお、Beingはより高い視点を持った役員クラスが評価すべきである。(2020年4月号執筆者:畑中義雄)

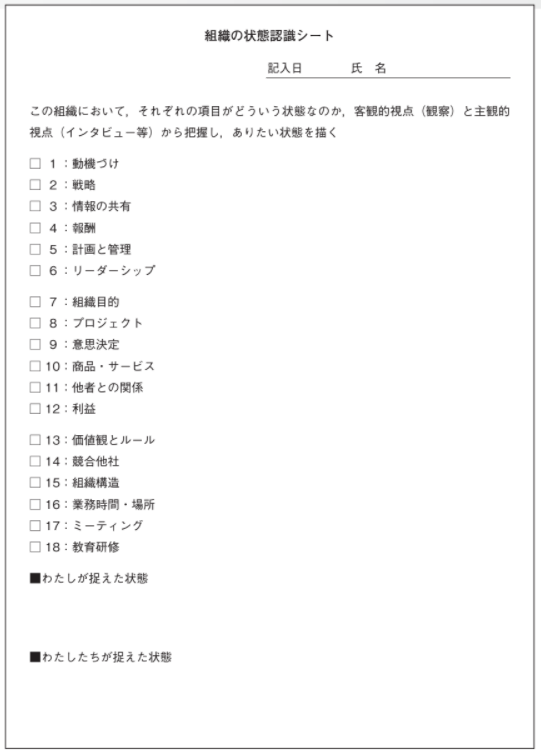

組織の状態認識シート

武井浩三氏は「自己組織化を実現するための三つのプロセス」として、情報の透明性・力の流動性・感情と境界の開放性が重要であり、これにより個人の自律的行動と組織の自主経営が促されると述べる。ある企業では“レッドからオレンジへの変容”を目指しており、「組織の状態認識シート」を使い、組織を構成する18個の視点について書き出すことで自己組織化への過程に見られる変化の兆しを捉える事ができた。このワークにより組織の状態を多角的に捉える事ができ、個人・グループワークを行うことでお互いの意識共有を図る事ができる。今後は現場の声に耳を傾け、変化の兆しが見えてきた時にそれを後押しする事が重要である。(2020年3月号 執筆者:金野美香)

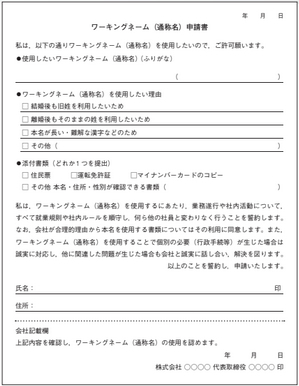

ワーキングネーム(通称名)申請書

近年ワーキングネームを使用する会社が増えており、その理由は純粋に業務遂行上の混乱防止を目的とするケースとプライバシー保護などの個人的事情への配慮を目的とするケースがある。また、LGBTの方がアイデンティティーに基づいて希望するケースがあるが、日本ではあまり例がなく周囲の理解が必要である。現在の法律では被保険者証等様々な公的書類に本名記載を義務づけているものも多く、会社側は本名を使う場面をあらかじめ本人に示し、了承をもらう必要がある。また行政調査等に備えワーキングネームの証明書類があれば不要な混乱を避けられるため、希望があれば本人から申請してもらい本名に紐づけた確認書を作成しておくべきであろう。(2020年2月号 執筆者:畑中義雄)

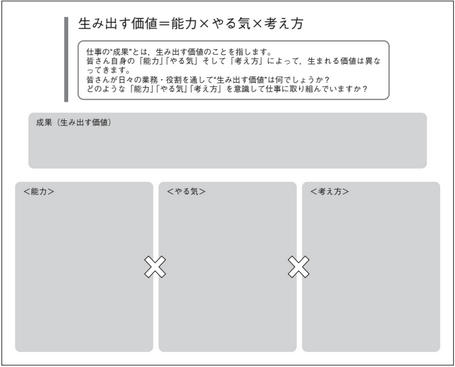

インタビューシート

個人のパフォーマンスの最大化には、その人の経験のなかで作られた価値観を知り、内的動機の見つめ直しが重要となる。社員が自社での経験を通していかなる体験価値を得るか意識した組み立てが重要。新しい試みに取り組む際は「能力×やる気×考え方=成果」という考え方をもとに定性調査の手法のデプスインタビューを行うと深層の価値観や不満等を明らかにする事ができる。インタビューシートの各項目は成果・能力・やる気・考え方の4つの意味があり、個々の内的動機や価値観等を把握する場と意味づけて実施。組織開発では知り合う・認め合う・共有する段階を踏み、個々の考えを把握してその状態に近づくための試みを進めるとよいだろう。(2020年1月号執筆者:金野美香)

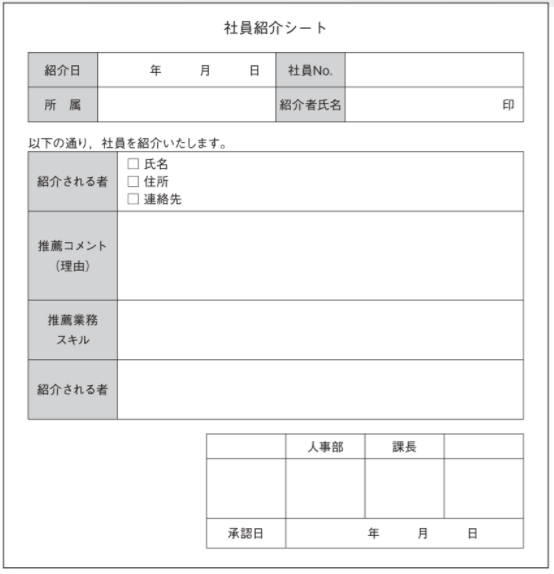

社員紹介シート

社員の紹介によるリファラル採用が定着してきている。相互理解が進んでおり社風・適性に見合った人材が集まり、ミスマッチが起きにくい。採用媒体等のコスト削減や退職リスクが抑えられるなどの利点があり今後積極的に活用したい。しかし、紹介による偏った人材にならないために社員紹介シートによる推薦理由などの明確化が重要になる。法律的にも注意が必要であり、労働基準法第 6 条では有料職業紹介事業等を除き中間搾取は禁止。業として反復継続して行われる場合やその意思がある中で行った場合も法違反にあたる。ただし、職安法40条は実態に応じて判断されるため、労働局などに相談しながらの運用をお勧めする。(2019年12月号 執筆者:畑中義雄)

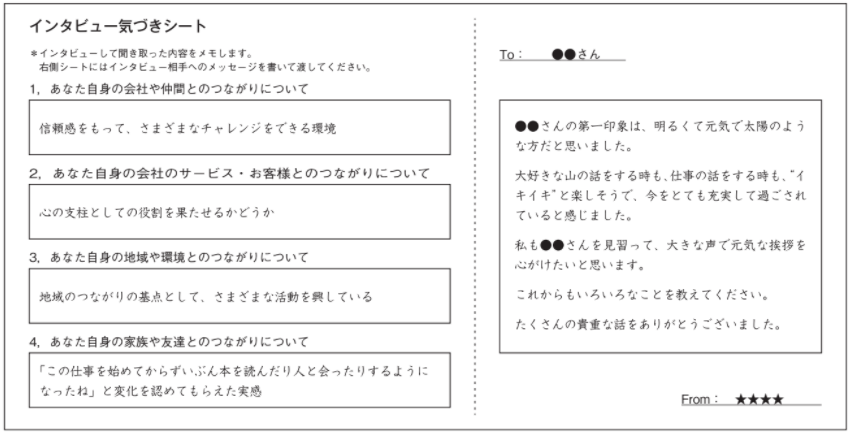

インタビュー気づきシート

リーダー研修では「コミュニケーションの改善」がよく課題になる。まずコミュニケーションとは異りを知ることであり、そのためには自己開示が大切となる。自身の関心を示し価値観を伝えるのである。また、相手と自分の異なりに気づく事に効果的な手法としてインタビューがある。インタビュー気づきシートはつながり意識を把握するために使う。事前に決めた質問により話し手はストーリーを語りやすくなり、聞き手は内容を理解しやすくなる。また、自己理解を深める機会にもなる。自己開示した内容に対し質問を行うことで、相手の意図がつかみやすくなる。今後、相互理解の課題解決としてインタビューワークを研修プログラムに勧めたい。

(2019年11月号執筆者:金野美香)

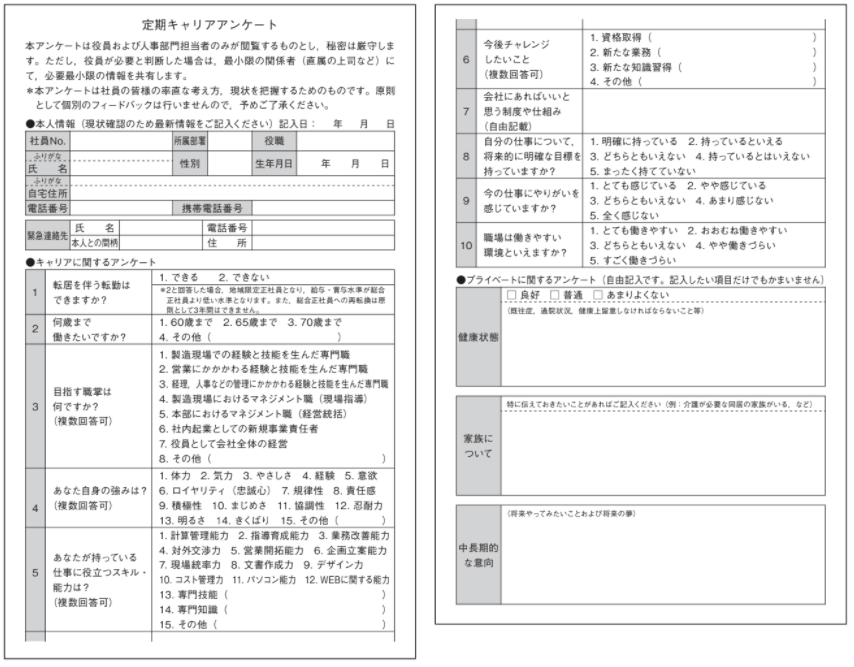

定期キャリアアンケート

定期キャリアアンケートでは、離職兆候の早期発見や現状を把握しキャリア支援に活用できる。内容として住所等の基本情報はもちろん、緊急連絡先もできる限り定期的に確認しておきたい。キャリアに関しては、社員区分の確認や転勤の可能性がある場合は希望を確認する。また、社員自身の強みを確認することで人材育成につながり、職場への満足度の把握は今後の対策につながる。プライベートに関して育児などの家庭問題は、条件付きで在宅勤務等を認める会社も増えており、働き方の改革の検討にも大切。また本音で記入できるよう情報管理に気をつけながら、緊急事項や多くの社員からの指摘は迅速な対応や会社の施策に反映が求められるだろう。(2019年10月号 執筆者:畑中義雄)

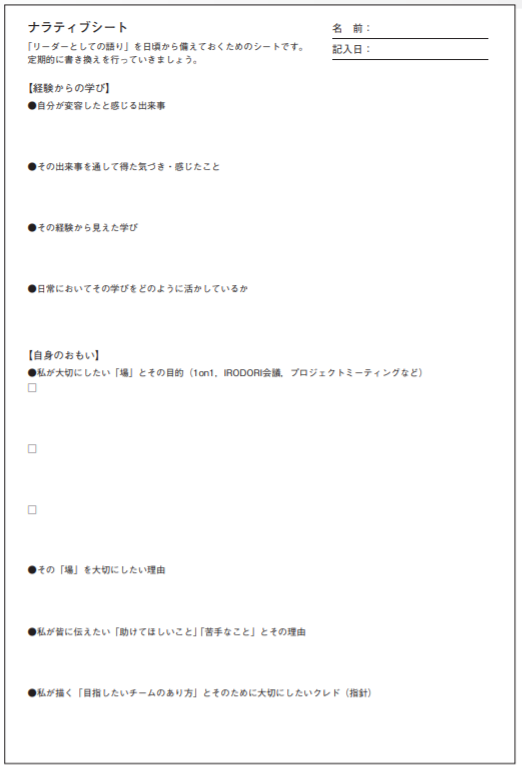

ナラティブシート

「心理的安全性が高い職場・チームはパフォーマンスが高い」といわれ、個々が安全な空気感での行動が組織全体の良くする事を指す。そのためには、誰でも自分の仕事が相手に影響し、そのリスクを認識して業務を行うという理解が必要。次に、状況を正確に共有し意見を具申するメンバーの問題解決力とメンバーに投げかけ共有するリーダーの補佐能力が重要。リーダーは、非常時にはリーダーが解決してくれるという意識がメンバーにある事を理解し、メンバーの問題解決力の発揮を促す。そのためには常に思いを語り続ける事で、メンバーも語るようになる。ナラティブシートは語る内容を予め用意し、意識しながらメンバーと接するためのツールである。(2019年9月号執筆者:金野美香)

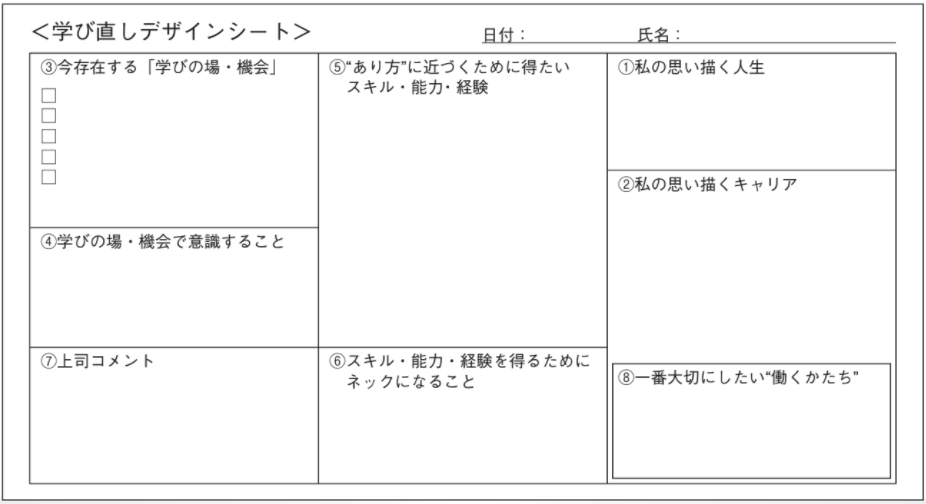

学び直しデザインシート

生涯学習の促進が注目され企業でも社会人の学ぶ場づくりを推進しており、自身のライフプランを多様な視点から学んでいく必要性が高まっている。人の成長には成長意志と機会が必要となるが、行動目標の推進時には迷いなどが生じる。この時どのような固定概念が働き阻害行動となるのか自己の客観視が必要となる。その際は、他者との関わりを通して自己を振り返り内省を重ねたフィードバックが効果的であり、その材料を洗い出し整理するツールとして「学び直しデザインシート」を勧めたい。様々なつながりから学びの機会が存在しているのかを洗い出すとよい。また主体的な学びでないと、いくら良質のインプットをしても経験には活かせないだろう。(2019年8月号執筆者:金野美香)

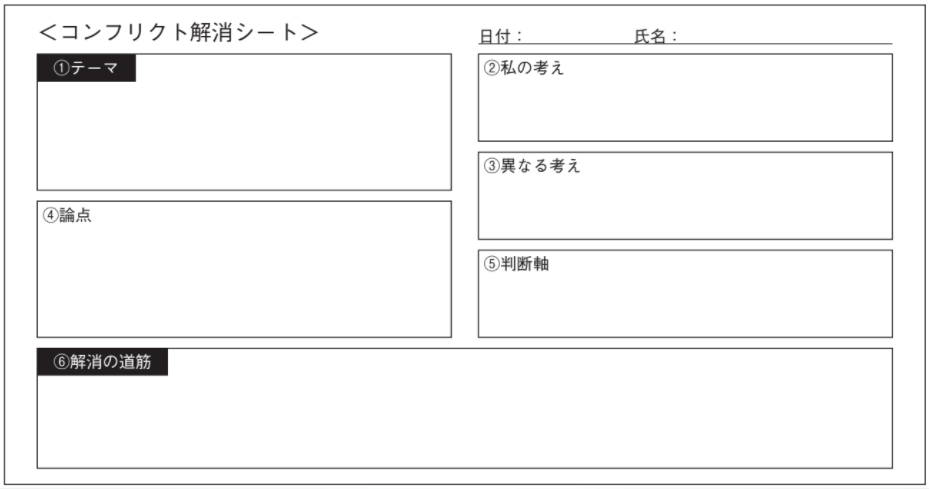

コンフリクト解消シート

コンフリクトマネジメントは、多様性の進む職場において対立等を解消しチームの能率にも好影響を与えるため注目されている。感情的対立の要注意コンフリクトは、タスクとリレーションシップの大きく分けて2種類あり、前者はESにも好影響を与えるが、後者は関係性の質の低下等が懸念されるため対処する必要がある。対処のポイントは対立の構図を客観的に捉える事。原因や真の目的を再確認し共益的な解決方法を考える。コンフリクト解消シートはこの複雑な状況を客観視するために役立つ。また、お互いのタイプを認識しそれぞれにあった対処も重要。対処結果により正にも負にもチームへ作用するため、高い視点で俯瞰する習慣を持つとよいだろう。(2019年7月号執筆者:金野美香)

多様な働き方カード

働き方改革では、社員自らルール作りに参加し現場に適したものの作成が重要となる。その際に「多様な働き方カード」の活用を勧めたい。これを活用する事で経営目線で考える事ができ、制度運用では会社にかかる負担や、仕事を回せるのか等を当事者意識を持って検討する事ができる。そして、実態にあった制度として納得感を持って運用できる。また組織開発にもなり、プロセスを通じて当事者意識を高め、チームの関係性の質が高まるだろう。可能であれば別チームが運用する場合は改めて当事者にこのプロセスを体験すると一層効果的だろう。なお、最終段階として労基法などに抵触しないかどうか、社会保険労務士等に相談するのが良いだろう。(2019年6月号 執筆者:畑中義雄)

メンター制度・ミーティングシート

組織の成長はメンバーが信頼関係を構築し、目標を遂行する事が重要であり、その為にメンバーや上司との対話の中で内省をしていく事が重要となる。メンター制度ではメンタリングという手法で定期的な1対1の対話により自己変容を促す。メンターとの対話からその気づきを受け止める事で人は変化していく。対話では悩み事等を洗い出し、それをメンターの言葉で説明する事で気づきを受容できる状態になる。制度では正しいメンタリングにより両者共に変容するため信頼の有無は関係なく、まずはメンターが自己開示する等安心した空気作りが重要。そして、キャリアデザインを話合う機会の継続で内省支援が促され共に変容し続ける職場がつくれるだろう。(2019年5月号執筆者:金野美香)

月次会議シート

目標管理をオンタイムに行うには定期面談ではコミュニケーション不足の場合もあり、普段からの確認が必要。そこで勧めたいのが上司・部下の面談ではなく会議方式で行い、毎月目標を設定し毎月その成果を評価するという従来とは少し違いのある「月次会議シート」を活用した月次会議である。メリットはメンバーの目標共有・柔軟な目標変更・方向性の共有等も強めることができる。しかし、よりイノベーティブな仕事のためには常に変化を求める必要があり、チャットツールを使ったリアルタイムの情報共有や迅速な1対1の会談等の活用も必要となる。これからの時代、過去の良い仕組みと時代に求められる新たな仕組みを両立させた活用が重要だろう。 (2019年4月号 執筆者:畑中義雄)

”ハピネス5面談シート”

「自律分散型組織」の報酬分配会議運用法(事前確認シートの活用)

「自律分散型」組織においては、これまでの「上司が部下を評価する」という評価手法ではなく、「関わったすべてのメンバーが集まって話し合い、自分の報酬を決定する」ことが最も納得感の高い方法になります。ここでは、いわいるノーレイティングの手法を用い、A,B,Cといった、5段階評価や7段階評価といったランク付けは行いません。多様な仕事を行い、多様な面から組織に貢献しているメンバーを5段階や7段階に区分して評価することはあまりにも現場の実感とかけ離れていているからです。ただ、現実的には報酬原資は決まっているので、それをどのように分配するかは決めなければなりません。そのために活用するのが「報酬分配会議」になります。チームのメンバーに「事前確認シート」に基づいて、このシートに沿って振り返ってもらい、会議に臨むようにしてもらいます。・・・続きを読む▼ (2019年2月号 執筆者:畑中義雄)

”職場の習慣デイリーシート”

自律分散型組織の等級基準

全員に自由があるが責任があり、その職場で働くことが自分らしいと感じることができており、自分の使命が組織の存在目的と共鳴しているという特徴のある「ティール組織」が注目されている。これは自分の意思で迅速に問題解決し、組織が個人の活動を支援する仕組みで個人の充実感も統治型に比べて高まる。このためには精神的に自律した自律型人材の育成が必要になり、その組織に移行するための新たな等級基準を設ける必要がある。新しい等級基準では4 等級以上で自律した働き方ができ、賃金・評価システムは4 等級以上はクレド等を重視した総合評価を関係者で決定し、 3 等級以下は評価シート等を用いた上司による評価をすると良いだろう。 (2018年12月号 執筆者:畑中義雄)

”ハピネス5シート”

管理職のための年俸マトリックス

日本においても年俸制を導入する企業は一定の割合で存在しています。年俸制はその名の通り、1年に1回の評価で翌年1年間の報酬を決定するしくみです。よって、その評価手法はできる限り客観的で納得感のあるものでなければなりません。2つの評価の視点をシンプルに指標にしたものが「年俸マトリックス」です。(2018年10月号 執筆者:畑中義雄)

”経験学習シート”

”360度評価シート”

「360度評価」は、その名称どおり、人事評価において上司だけが評価対象者を評価するのではなく、同僚や部下も含めた周辺の皆が評価に参加する手法です。近年、仕事のスピードアップと多様化などにより、上司が部下に細かく命令し、管理しながら仕事を進めていくというスタイルではなく、現場のスタッフたちが自分たちで判断してタイムリーに仕事を進めていくことが求められることが極めて多くなってきました。また、一人で完結できる仕事も少なくなってきており、より多くのメンバーと情報を共有しながらでなければ、適切に業務を前に進めることができないケースが増えています。このような職場の変化の中で、一緒に仕事を進めている周辺のスタッフの声、現場の感覚を一定の範囲で評価に反映させるためのツールです。(2018年8月号 執筆者:畑中義雄)

”EX共有シート”

”特別(付加)評価のある目標管理シート”

目標管理では、通常本人が担っている「担当役割」について、目標を設定します。これは、文字通り年度予算や方針にそって、本人が達成すべき目標を設定するものです。一人一人の社員がこの目標を達成することで、部門や会社の年間の目標や予算が達成されるのです。しかし、決められた仕事以外、特に付加価値を生む仕事を自主的に行うことが評価されにくい傾向があります。そのため、「担当役割目標」とは別に「特別(付加)目標」を設定してもいいという運用をするシートです。特別目標は、「本来の自分の役割ではない取り組みに対する目標」です。(2018年6月号 執筆者:畑中義雄)

”自己変容シート”

”経験値ポイント申告書”