育児・介護休業法の改正 – 改正ポイント令和7(2025)年4月1日から施行③

次世代育成支援対策推進法の改正

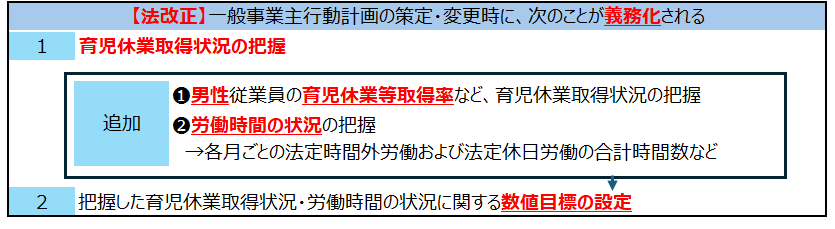

常時雇用する従業員数が101人以上の会社に対して、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための会社の取り組みに関する「一般事業主行動計画」という計画を作成し都道府県労働局に届け出ることを義務付けています。

2025(令和7)年4月1日以降に行動計画を策定又は変更する場合は、次の①、②を把握したうえで各項目に対する数値目標を設定することが義務付けられます。

- 計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の状況把握等(PDCAサイクルの実施)

- 育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定

改正ポイント令和7(2025)年10月1日から施行

育児・介護休業法の改正

❶柔軟な働き方を実現するための措置等《育児》

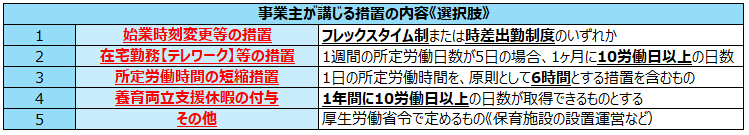

事業主は、3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員《日雇いを除く》に対して、職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するの措置を講じなければなりません。法令が定める5つの措置の候補の中から、2つ以上の措置を講じた上で、従業員がそのうち1つを選択して利用できるようにしなければなりません。

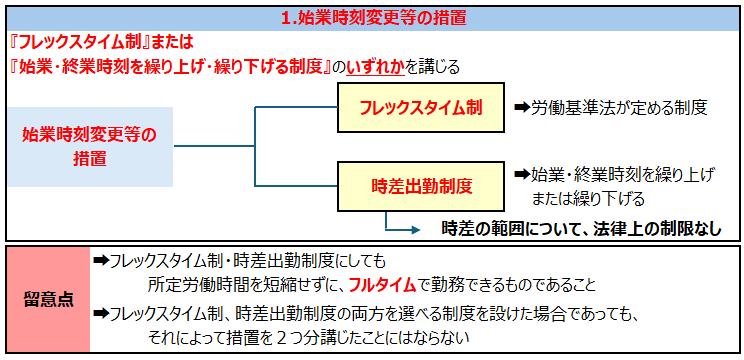

① 始業時刻変更等の措置

フレックスタイム制は労働基準法に基づく制度である必要があります。フレックスタイム制は労働時間管理の仕組みが通常と大きく異なりますので、現在、フレックスタイム制を導入していない会社が、この措置のためだけにフレックタイム制を導入するのは管理上の負担が大きいと思いますので、選択肢としてあまり現実的ではないと思われます。

時差出勤は法律上何分以上、何時間以上の時差にしないといけない決まりはありませんので時差出勤の幅は会社で決めていただいて結構です。5分、10分など時差出勤は実質的に見て制度を講じる目的に沿わないと思われます。

30分ずらす場合、1時間ずらす場合など時差出勤のパターンを設けておいて従業員が育児の状況に応じて選択できるようにしておく方が望ましいと思われます。

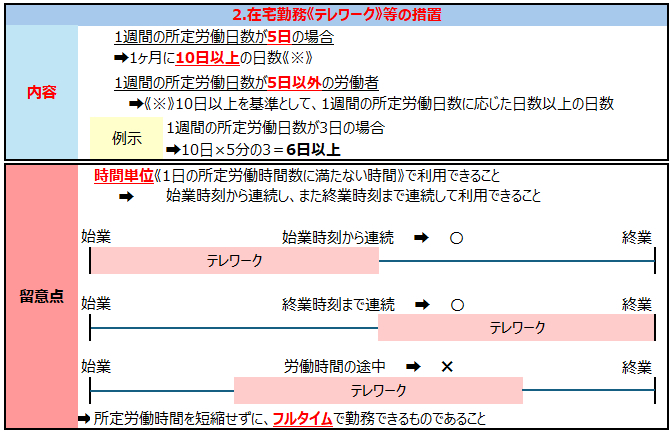

② 在宅勤務《テレワーク》等の措置

在宅勤務《テレワーク》等の措置が利用できる最低日数が決められています。具体的には1週間の所定労働日数が5日の従業員については1ヶ月に10日以上テレワークを利用できるようにする必要があります。1週間の所定労働日数が5日以外の従業員は週5日の従業員を基準として所定労働日数に比例して決まります。 在宅勤務《テレワーク》等の措置ではもう一つ、1日の所定労働時間に満たない時間単位で利用できるようにする必要があります。例えば半日単位とか1時間単位で利用できるようにすることが考えられます。時間単位でテレワークを利用する場合、1日の所定労働時間の途中でしかテレワークを利用することができないとすることは認められず、始業時刻から連続して、または終業時刻まで連続して利用できるものとする必要がありますので注意が必要です。

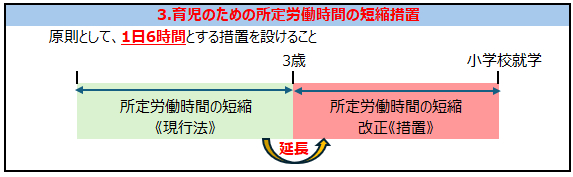

③ 所定労働時間の短縮措置

所定労働時間の短縮措置は所定労働時間を短縮するというシンプルなものですが、条件が1つだけあり原則として1日6時間とする措置を設けることが必要です。 育児・介護休業法ではすでに3歳未満の子供を育てる従業員を対象として所定労働時間の短縮措置を講ずることが義務付けられており、ここでも原則1日6時間とすることが求められています。今回の法改正で所定労働時間の短縮措置を講ずる場合、シンプルに対応するのであれば、単純にこれまで3歳未満の子供を対象としていた短縮措置を小学校入学前までに延長するということになります。

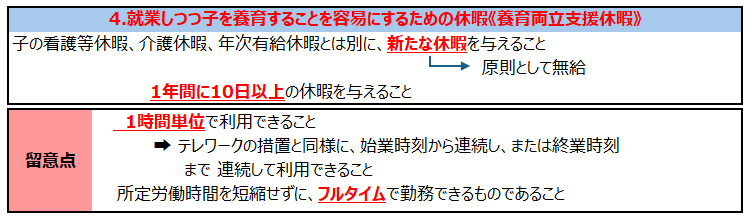

④ 養育両立支援休暇の付与

『養育両立支援休暇』は最低日数が決められており1年間に10日以上の日数を取得できるものにする必要があります。また、この休暇は1時間単位で取得できるものにする必要があり、在宅勤務【テレワーク】の措置と同じように始業時刻から連続し、または終業時刻まで連続して取得できるようにする必要があります。

『養育両立支援休暇』に対して法律上給与を支払うことまでは義務付けられていませんので休暇を取得した日に対しては原則として無給となります。

⑤ 保育施設の設置運営等

会社が自ら保育施設を設置し運営する場合だけではなく、会社が保育施設に委託したり、ベビーシッターを手配してその費用を従業員の代わりに負担することでも構いません。

施行日(令和7年10月1日)に当該措置が講じられるように、施行日より前に過半数労働組合がある場合は過半数労働組合、過半数労働組合がない場合は過半数代表の意見を聴く等の必要があります。

施行日後は、会社は講じた措置の内容について制度の対象となる従業員に対して、子が1歳11ヶ月に達する日の翌々日から、2歳11ヶ月に達する日の翌日までの1年間のうちに制度の内容を個別に周知し、かつ意向を確認することが義務付けられます。

❷仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化《育児》

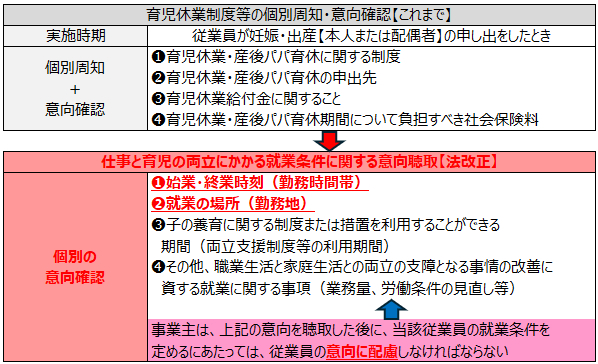

今まで個別周知・意向確認に関しては、育児休業制度等の個別周知・意向確認に関する❶~❹でしたが、10月1日の法改正により、これまで義務付けられていた個別周知・意向確認から一歩踏み込み、仕事と育児を両立するための就業条件について従業員の意向を聴取することが義務付けられました。

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。