2025年社会保険制度改正と企業対応

はじめに

2025年5月、年金制度改革の関連法が成立し、年金制度が大きく見直されました。また、昨今世間を賑わせている、扶養認定基準を始めとした、いわゆる「年収の壁」にかかわる各法律の改正も頻繁に行われています。現在の日本の人口、就業構造の変化から、将来に向かって、いよいよ法改正をもって具体的な施策を講じる必要が出てきた時期と考えられます。特段、その中で目を見張るのは、1企業において、週20時間以上働く労働者は、企業規模を問わず、社会保険に強制加入させる改正が段階的に施行されることです。それが、完全施行されることになれば、企業経営に多大な影響を及ぼすことが予想され、またそれ以外でもインパクトの強い改正が行われています。

2025年、各法律を念頭に置き、将来を見据えることは、経営者にとって大変有益になるものだと思います。また労働者にとっても生活の根幹を揺るがす事態になる可能性があり、見過ごせない改正であると考えます。

個人的に一言でまとめるならば、2025年改正は、医療年金財政が圧迫されていることもあり、「働ける人は働き制度を維持していきましょう」ということなのだと受けとりました。

制度改正の概要

以下が企業に直接影響を与えうる主な改正項目です。

| 制度項目 | 実施時期 | 概要 |

| ① 短時間労働者の賃金要件撤廃 | 2025年~順次施行 | 週20時間以上働けば賃金額に関係なく社会保険加入対象。労働者の保障拡大を目的。 |

| ② 企業規模要件の撤廃 | 2025年~2030年代前半にかけて全面撤廃予定 | 企業規模に関係なく短時間労働者が社会保険対象となる。中小企業も影響大。 |

| ③ 標準報酬月額の上限引上げ | 2027年9月~2029年9月に段階的実施 | 標準報酬月額上限を65万円→75万円に段階的引上げ。高収入者の保険料・年金増。 |

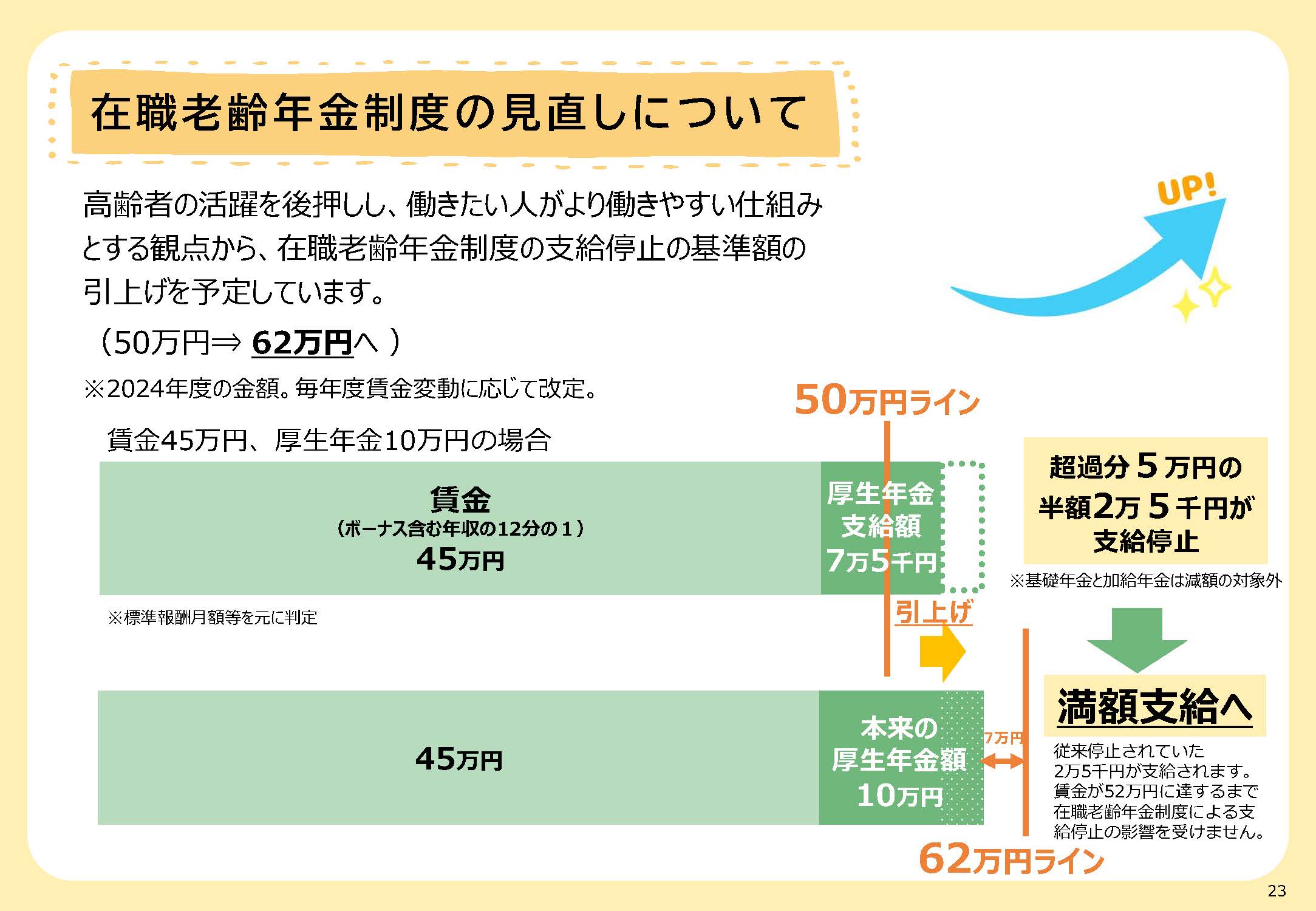

| ④ 在職老齢年金の支給停止基準緩和 | 2026年度から適用 | 年金支給停止基準が月50万円→62万円へ。高齢者が働きやすい環境整備。 |

| ⑤ 大学生等の健康保険扶養基準緩和 | 2025年10月から適用 | 大学生等(19~23歳)の扶養基準を130万円→150万円未満に緩和。 |

| ⑥ 配偶者控除の年収基準見直し | 2025年(税制改正) | 配偶者控除の基準を103万円→123万円に、特別控除は150万→160万円に拡大。 |

| ⑦ その他の主な改正事項 | 2025年~順次施行 | 社会保険の個人事業所の適用対象を拡大、iDeCo改正 など |

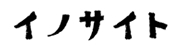

① 短時間労働者の賃金要件撤廃

これまで短時間労働者が社会保険に加入するには「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円以上)」という条件がありました。しかし2025年以降、この賃金要件が撤廃され、「週20時間以上勤務」という労働時間要件のみで加入対象となります。

※学生を除くことは、改正前後で変更はありません。

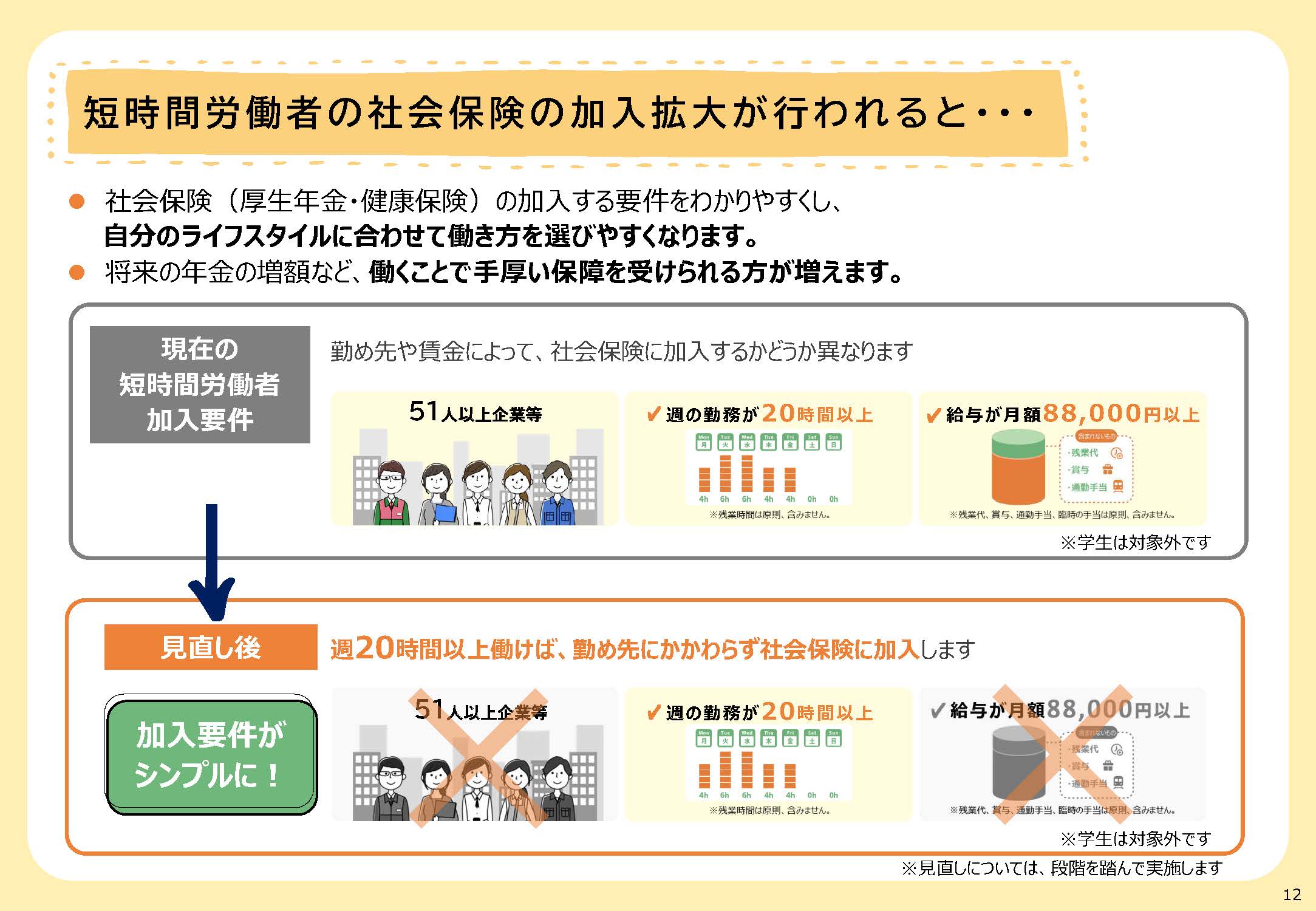

②企業規模要件の撤廃

これまで短時間労働者の社会保険加入には「従業員数が一定規模以上の企業に勤務していること」が条件となっていました。しかし、2025年以降は企業規模要件が段階的に撤廃され、最終的には中小企業や小規模事業所で働く短時間労働者も加入対象となります。

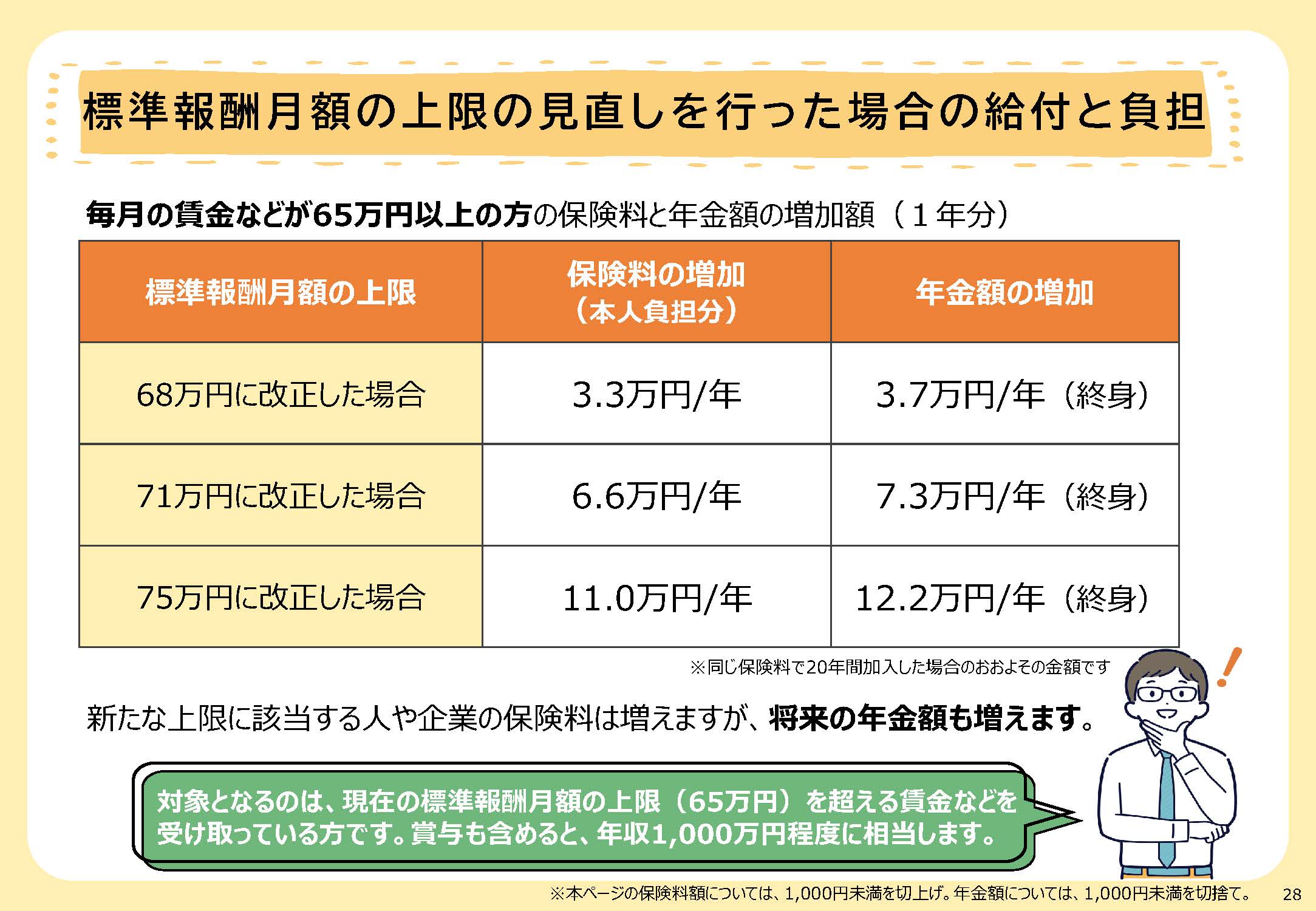

③ 標準報酬月額の上限引上げ

現在は上限が月65万円に設定されています。2027年9月以降、この上限は段階的に引き上げられ、2029年には月75万円となります。これにより高収入者の保険料負担が増える一方、将来的な年金受給額も増加します。

④ 在職老齢年金の支給停止基準緩和

在職老齢年金とは、働きながら年金を受給する場合に、賃金と年金額の合計が一定基準を超えると支給が停止または減額される制度です。2026年度からはこの基準が緩和され、月額62万円超と引き上げられます。※2025年度は月額51万円

⑤ 大学生等の健康保険扶養基準緩和

健康保険の扶養認定基準は原則として「年収130万円未満」とされていましたが、2025年10月からは大学生等(19歳~23歳の学生など)について緩和され、年収150万円未満まで扶養にとどまることが可能となります。学業とアルバイトの両立がしやすくなり、若年層の就業意欲を支える制度改正です。なお、大学生等とは大学生に限ることなく、年齢基準で判定するということです。

⑥ 配偶者控除の年収基準見直し

配偶者の年収が一定以下の場合に納税者の所得税を軽減する制度です。2025年の税制改正で基準が引き上げられ、配偶者控除は「年収103万円以下→123万円以下」、配偶者特別控除は「150万円以下→160万円以下」となります

⑦ その他の主な改正事項

これまで社会保険の適用は主に法人事業所に限定され、個人事業所は一部を除いて強制適用の対象外でしたが、改正により、常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所にも、社会保険の強制適用が段階的に拡大されます。

※ただし、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外

また、iDeCo(個人型確定拠出年金) について、掛金の上限額が月7,000円程度引き上げられ、加入可能年齢も65歳未満から70歳未満へと拡大されます。

2025年 制度改正がどのような影響を及ぼすのか

企業にとって、今回の改正は以下の影響をもたらすことが予想されます。

- 人材確保・採用力の強化(保障完備による安心感)

- 人材定着率の改善(保障充実による離職防止)

- 多様な人材活用の促進(女性・高齢者・学生の就業機会拡大)

- 人件費負担の増加(保険料負担増)

- 労務管理負担の増加(短時間労働者の時間管理や加入事務)

- 採用・雇用戦略への影響(社保完備を強調できる一方、採用抑制要因にもなる)

- 就業調整による労働力不足リスク(新たな就業調整への対応)

※就業調整・・主としてパートタイムで働く配偶者が、所得税の非課税限度額や、配偶者の雇用保険・厚生年金の加入要件、あるいは配偶者手当の支給要件などを意識して、年収を一定額以下に抑えるために就労時間を調整すること。

| 制度項目 | メリット | デメリット |

| ① 短時間労働者の賃金要件撤廃 | 短時間労働者の保障拡大、人材定着促進、労働参加促進 | 企業負担増、事務処理煩雑化、経営圧迫の可能性 |

| ② 企業規模要件の撤廃 | 全労働者に平等な保障、人材定着・採用力向上、労働力不足解消 | 中小企業の負担増、事務負担増加、短期的な採算悪化懸念 |

| ③ 標準報酬月額の上限引上げ | 高収入者の保障強化、制度の公平性確保、人材定着促進 | 企業負担増、高所得者の手取り減、報酬制度見直し必要 |

| ④ 在職老齢年金の支給停止基準緩和 | 高齢者が働きやすくなる、労働参加促進、経験活用 | 人件費負担増、再雇用制度見直し必要、公平性の議論 |

| ⑤ 大学生等の健康保険扶養基準緩和 | 学生が安心して働ける、学業と就労両立促進、採用調整容易 | 制度財政負担増、就業意欲低下の懸念、雇用調整の課題 |

| ⑥ 配偶者控除の年収基準見直し | 配偶者が働きやすい、世帯収入増、労働参加促進 | 企業負担増、就業調整の壁は残存、雇用コスト増懸念 |

| ⑦ 個人事業所への拡大 | 人材確保や定着に寄与、事業所の違いによる労働者の保障格差が解消、 | 企業負担増、事務負担増加、短期的には負担増により雇用抑制の可能性 |

| Ideco改正 | 掛金上限拡大で資産形成促進、加入年齢拡大で柔軟化 | 拠出余力がない層は恩恵限定、所得格差拡大の懸念 |

国による支援策

国は改正による企業負担を補填するため「年収の壁・支援強化パッケージ」を中心に下記①~④の各種支援策を打ち出し、支援策を実施しています。ただ、企業が支援策を享受する上で、申請手続きの煩雑さや個々の支援策の継続性など課題も多々あり、具体的な支援内容は、今後も状況に応じて改廃を繰り返していくと思われますので、その動向を注視していく必要があると思います。

① 社会保険料の一部補填:短時間労働者の保険料負担軽減を目的に、事業主へ助成

② 加入事務支援:中小企業の労務管理負担を軽減する支援

③ 就業継続支援助成金:短時間労働者の雇用維持を目的とした助成

④ 柔軟な働き方支援:在宅勤務・短時間正社員制度導入に対する助成金

総括

2025年からの制度改正は「年収の壁」是正や社会保険適用拡大を通じ、女性・高齢者・学生など多様な人材の就業を促進し、誰もが安心して平等に働ける就業環境を目指すことを理念の一つとしています。

ただ、企業にとっては人材確保や定着の好機となる一方で、社会保険料負担増や労務管理の複雑化が課題になってきます。特に中小企業は経営圧迫のリスクが高まり、大企業との格差拡大も懸念されています。さらに、就業調整の解消ではなく、新たな就業調整形態に変化する恐れもあります。

今改正は広く労働参加を促す一方で企業負担を増す二面性を持ち、今後は改正を踏まえた柔軟な働き方や福利厚生強化策など新たな人材戦略が必要になってくるでしょう。