育児・介護休業法の改正 – 改正ポイント令和7(2025)年4月1日から施行

❶子の看護休暇の見直し《育児》

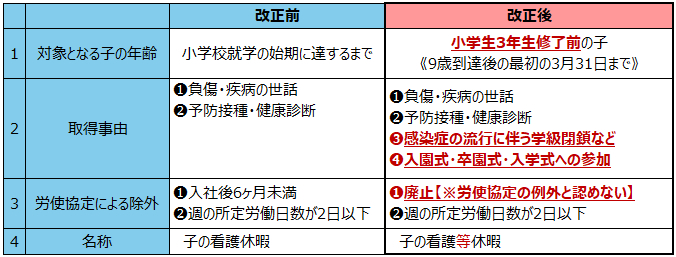

小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が申し出たときは、1年間に5日間(子が2人以上の場合は10日間)の子の看護等休暇を与えなければなりません。取得理由に、負傷、疾病、予防接種、健康診断のほか、新たに感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式、卒園式が追加されました。

今回の法改正により、対象となる子供の年齢が延長され、子供が小学校3年生修了するまでの子供が対象になりました。

子の看護等休暇は子供のお世話するため取ることができる休暇ですが、これまでは小学校に入学するまでの子供について、子供が熱を出したり、ケガをしたときに病院に連れて行くなどの看病をする場合と、子供に予防接種と健康診断を受けさせる場合の2つに限って休暇を取ることが認められていました。

今回の法改正により、看護等休暇を取得できるケースが2つ追加されました。

1つ目が、子供の通っている小学校・保育園がインフルエンザ、新型コロナウィルスなどの感染症の流行で学級閉鎖になり出席できなくなった場合です。

2つ目が、子供の入園式、卒園式、入学式への式典に参加する場合です。

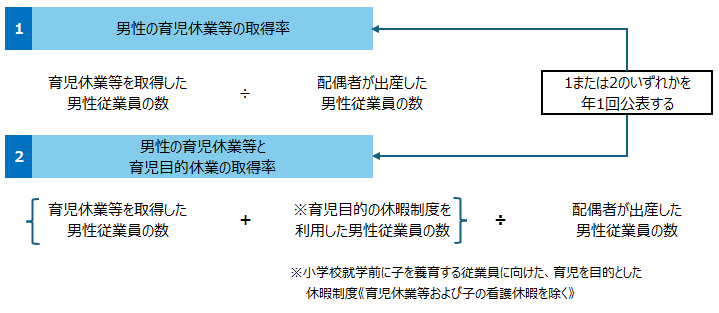

看護休暇は正社員・パートなど雇用形態に関係なく利用できますが、これには例外があります。企業と従業員の代表者との間で労使協定を締結した場合には一部の人のみ制度の対象から外すことを認めるというものです。これまでは労使協定を締結することにより入社後6ヶ月未満の従業員と1週間の所定労働日数が2日以下の従業員、この2つに限り、看護休暇の対象者から外すことが認められていました。

今回の法改正により、対象者のうち、入社後6ヶ月未満の従業員については労使協定による例外を認めないことになりました。これにより入社後まもない従業員であっても例外なく子の看護等休暇を取れるようになりました。

❷所定外残業の制限《残業の免除》の見直し《育児》

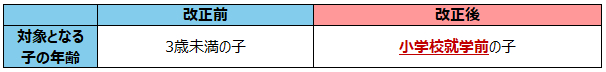

小学校就学前の子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはできません。

これまでは制度の対象者となる子供の年齢は3歳未満の子とされていましたが、法改正により、期間が延長され、小学校就学前の子が対象になります。

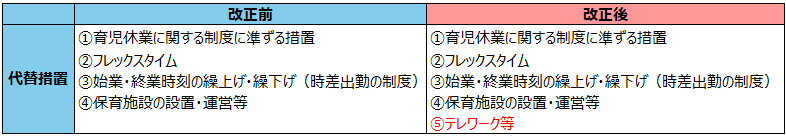

❸短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置の追加《育児》

3歳に満たない子を養育する労働者に、育児短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置の選択肢にテレワークが追加されました。

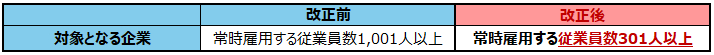

❹育児休業取得状況の公表義務適用拡大《育児》

これまでは常時雇っている従業員数が1001人以上の会社を対象に1年1回、前事業年度における男性従業員の育児休業の取得率(お子さまが生まれた男性従業員のうち何%が育児休業を取得したのか)を公表することが義務付けられていました。改正により、公表義務の対象が拡大され従業員数が301人以上の会社になりました。

育児・介護休業法の改正《介護関連》

❺介護休暇を取得できる労働者の要件緩和《介護》

労使協定の締結により対象から除外できる労働者の範囲を見直し、入社間もない労働者も請求が可能となりました。

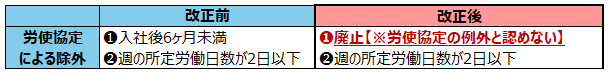

❻介護離職防止のための個別の周知・意向確認等《介護》

従業員が家族の介護が必要な状況になったことを会社に申し出てきた場合、会社はその従業員に対し介護のために利用できる制度の内容、例えば介護休業の日数や休業中の給付金などについて個別に伝えたうえで、さらに制度を利用するかどうかの意向を従業員に確認することが義務付けられるものです。

❼介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務化《介護》

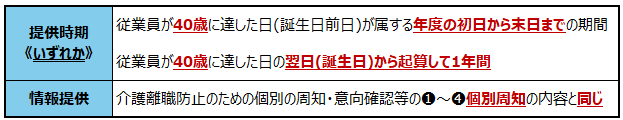

個別確認・意向確認とは別に年齢が40歳に達した従業員に対して介護のために利用できる制度(介護休業及び介護両立支援制度等)について会社から情報提供することが義務付けられます。

❽介護両立支援制度等を利用しやすい雇用環境整備の義務化《介護》

介護休業と介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、会社は以下の①から④までのいずれかの措置を1つ以上講じなければなりません。

育児に関する雇用環境の整備は2022年に上記①から④までの措置のうちいずれか1つ以上の措置を講じることになっています。

介護と育児を見比べると共通して対応できそうな内容が見えてきます。例えば育児に関する環境整備としてすでに社内に相談窓口を設置していることがあるかと思います。同じ相談窓口で新たに介護に関する相談についても受け付けるといった措置を講じれば、効率良く対応できるかと思います。