育児・介護休業法の改正 – 改正ポイント令和7(2025)年4月1日から施行②

雇用保険法の改正

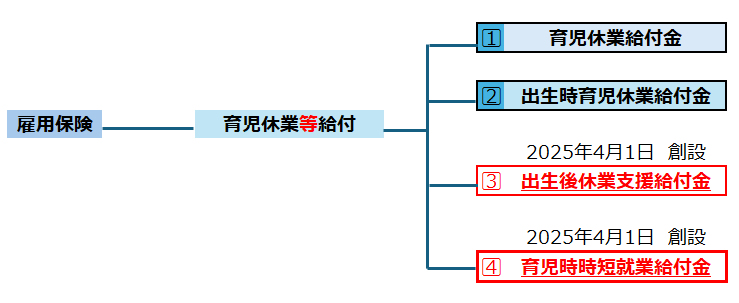

❶育児に関する給付金の改正《雇用保険法》

育児に関する給付金はこれまで、育児休業給付金と出生時育児休業給付金の2つがありました。今回、新たに2種類の給付金、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が追加されることで4種類の給付金が設けられ育児休業等給付になります。

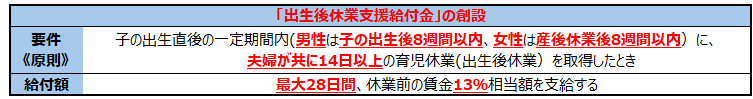

❷「出生後休業支援給付金」の創設

共働き・夫婦が一緒に子育てをすることを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、育児休業を14日以上の取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給されます。

子供の出産後一定期間とは、具体的に、

1.女性の場合は、産後休業が終わった後8週間以内に、

2.男性の場合は、子の出生後8週間以内に

夫婦が共に14日以上の育児休業を取得すると最大で28日間されます。

(ただし、配偶者が専業主婦・主夫の場合、配偶者がいない場合には夫婦両方が育児休業を取得する必要はないなど例外はあります。

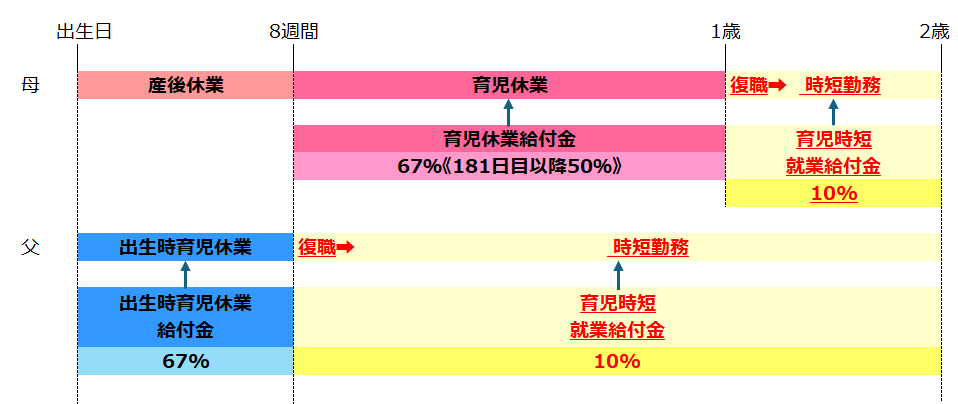

❸「育児時短就業給付金」の創設

育児時短就業給付金は2歳に達するまでの子供を育てる従業員が所定労働時間を短縮して勤務したことにより賃金が減った場合に、時短勤務中に支払われた賃金の10%相当を支給する給付金です。

※ポイントは育児休業給付金・出生時育児休業給付金の対象となる育児休業から引き続き、仕事に復帰した後に時短勤務が行われている場合に支給されるという点です。

❹高年齢雇用継続給付の改正《雇用保険法》

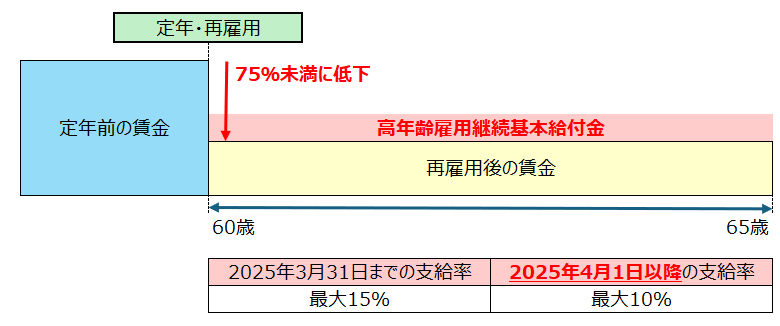

定年に達した60歳以上の従業員を嘱託などとして再雇用する際に賃金が60歳時点の賃金額から一定割合以上(75%未満)に減ってしまった場合、その減ってしまった賃金の一部を補填するために雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。

これまでは従業員が65歳になるまでの間、60歳以降の各月の賃金に対して15%を上限に支給されていましたが、今回の改正により給付率が2025年4月1日以降は15%から10%に引き下げられます。

会社によっては高年齢雇用継続給付が行われることを前提として嘱託社員などの賃金水準を決定している場合があり、今後給付額が減るということはそのタイミングで嘱託社員の賃金を見直す必要が生じる場合があるということを意味しています。

《注意点》給付率の変更になるのは2025年4月1日以降に60歳に達する方が対象となります。(法改正前から給付を受けている方については引き下げの対象にはなりません。)